2025.02.12コラム

食生活が歯を守るカギに?

お口の中の健康は、ただ歯磨きをしているだけで守れるというわけではありません。実は、日々の食事の内容が影響を与えており、お口の中の健康と全身の健康は密接に関係しています。今回は、オーソモレキュラー栄養医学認定ONPを取得しております、歯科衛生士の叶より、3大栄養素がどのようにお口の中の健康に関連しているのかを解説します。

目次

人の体は何でできている?

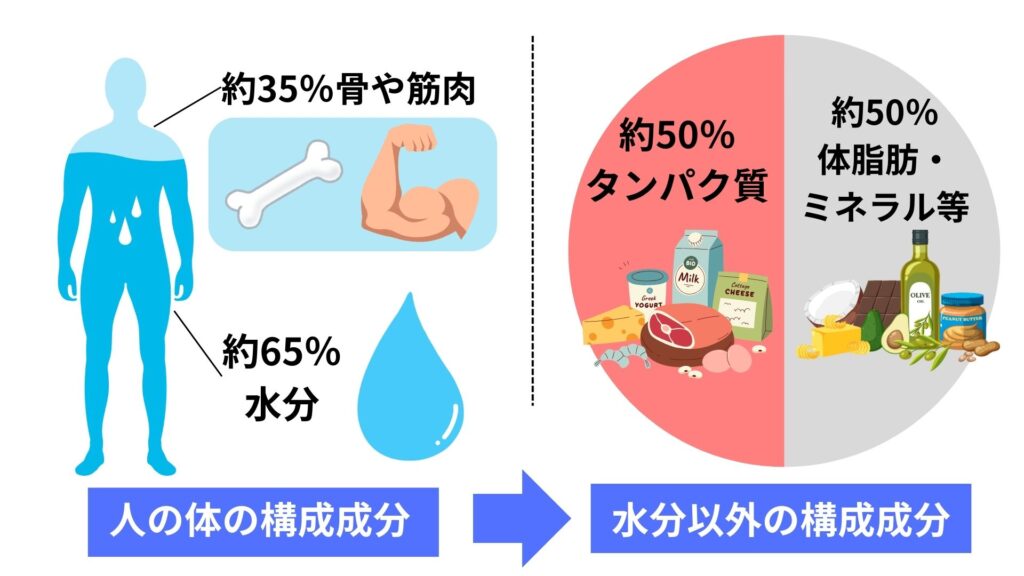

人の体の成分は、約65%が水分でできており、そのほかの骨や筋肉、脂肪などは約35%ほどになります。そして、その水分以外の骨や筋肉、脂肪などを構成する成分には約50%がタンパク質でできており、この水分以外の大半を占めているタンパク質の約30%にコラーゲンが含まれていると言われています。

このように、体を構成している成分の大半を占めているタンパク質は人間にとって最も重要な栄養素と言っても過言ではありません。

そして、このタンパク質は体を作る材料としてはもちろん、骨や爪、髪、筋肉、皮膚、内臓、細胞の核、DNA、酵素、抗体、ホルモンなどそのほかの栄養素の運搬の役割も担っています。

そのため、タンパク質が不足すると、肌や髪、爪などのトラブルや筋肉量の低下、免疫力の低下、集中力の低下、むくみなどの症状が出現します。

お口の中を構成している栄養素とは?

タンパク質の中に含まれているコラーゲンはお口の中でも、とても重要な役割をしています。

歯の周りを支えている歯周組織を構成しているのは約60%がコラーゲンになります。

特に歯茎などの口腔上皮は体の中でもとてもターンオーバー(古い組織が一定の周期で生まれ変わり、古い組織が剥がれ落ちるサイクル)の早い組織で、6〜13日で行われていると言われています。

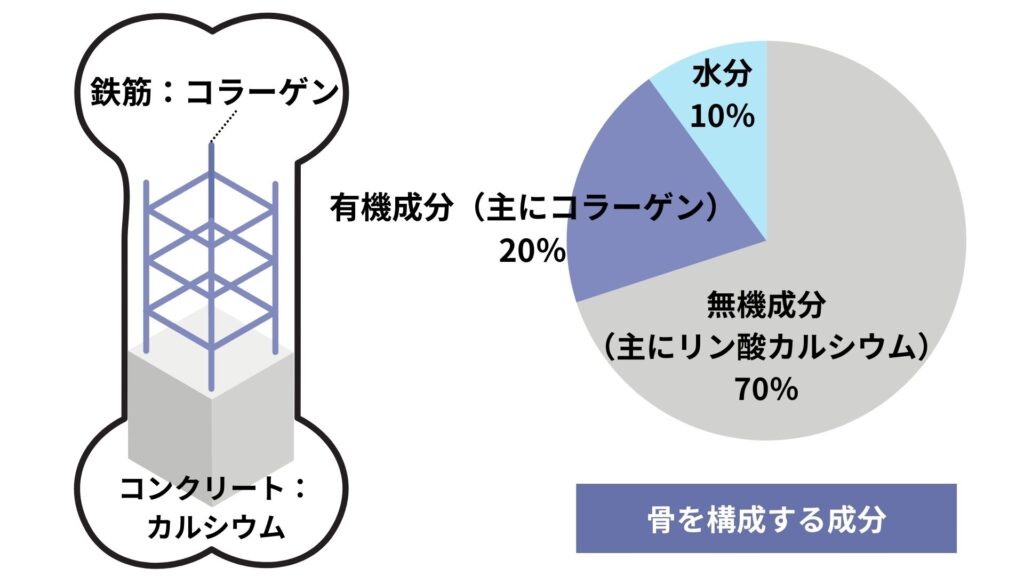

そして、ここで最も重要なポイントとなるのが、コラーゲンが含まれているのは歯を支えている組織の中でも歯茎だけではなく、歯槽骨などの硬い組織にもコラーゲンが20%含まれているということです。

この硬組織は大きく分けてコラーゲンとカルシウムでできており、鉄筋コンクリートの建物に例えると、柱となる鉄筋がコラーゲンで、その周りにコンクリートとなるカルシウムが付着することで硬い組織は形成されています。そのため、含まれているコラーゲンには骨を丈夫にする土台となるとても重要な役割があります。

3大栄養素とは?

3大栄養素とは、体を構成するとても重要な役割をしているタンパク質と、体内でエネルギー源を得たり、細胞膜や脳神経組織、ホルモンを作る材料となる脂質、体内でも即効性の高いエネルギー源となる糖質(炭水化物)の3つのことを言います。

次に、この「たんぱく質」「脂質」「糖質」の3大栄養素の一つ一つの役割について解説していきます。

タンパク質

タンパク質は生命の基本となる栄養素で、1回の食事でたくさん食べれば食べるほど良いものではなく、食べ溜めすることができないため、随時摂取する必要があります。

そして、タンパク質を食事の際に摂取したものがそのまま体の材料になるわけではなく、歯や胃液などを利用して体の中に吸収できるように小さく小さく分解されることでアミノ酸となり再度体内で必要な場所に運ばれ、タンパク質として機能します。

そのため、歯や胃酸などによってしっかり消化が行えなければ、推奨量を摂取していてもアミノ酸に分解することができず、体の外へ排出されてしまう可能性があります。

食べた食事を消化できる環境にあるかどうかも栄養を吸収するためには大切なポイントとなります。

脂質

脂質は体内でエネルギー源を得たり、細胞膜や脳神経組織、ホルモンを作る材料となります。

この脂質には、大きく分けて常温で固まるものと固まらないものに分かれ、固まるものは肉に、固まらないものは魚や植物に多く含まれています。どちらも体には必要な脂質であり、どちらか一方に偏らないようにバランスよく摂ることが大切です。

そして、不飽和脂肪酸に含まれているリノール酸やα-リノレン酸、アラキドン酸、DHA、EPAなどは体内で作ることができないため、食品から摂取する必要があります。

糖質(炭水化物)

糖質(炭水化物)は体内で最も速くエネルギー源になってくれる栄養素です。

炭水化物とは糖質と食物繊維が合体したものを表しており、体内に吸収されてエネルギーとして働く物質が糖質で、消化、吸収されずエネルギーにならないものを食物繊維と言います。

糖質は、体内に入るとグリコーゲンとして主に筋肉に貯蔵され、体力はこの貯蔵されたグリコーゲン量に比例するとも言われています。しかし、余るほど摂りすぎてしまった糖質は、中性脂肪に変わり、内臓脂肪として体内に貯蔵されてしまい、肥満の大きな原因となります。

3大栄養素をバランスよく摂取するための食事量の目安

今回は、計量器などを使用せずになるべく簡単に取り入れられる食事のポイントをお伝えします。

食事をする際に、ご自身の手を目安に食事量を決める手法を「ハンドポーション」と言います。

手の大きさは、身体の大きさと比例することが多いと言われており、それぞれに適した量を簡易的に摂取することができると言われています。

本来は、何gか計算して食事を摂取できると正確ではありますが、できるだけ毎日の食事に簡単に無理なく取り入れていただけたらと思います。

①タンパク質

タンパク質はだいたい手のひら1〜2枚分程度を1食あたりに摂取することができると、食品にもよりますが、12〜15g程度のたんぱく質量を確保することができます。

②脂質

脂質は親指サイズ約小さじ1〜2杯程度を目安にすることで過剰なカロリー摂取を防ぐことができます。

③糖質

糖質は拳1〜2個分程度でお茶碗1杯程度と同様の量になります。

④食物繊維

食物繊維は、血糖値の急激な上昇を抑制してくれたり、血液中のコレステロールを下げてくれるなど、腸内環境を整えてくれる重要な役割をしています。

この食物繊維の目安量は、両手のひらで水をすくうような形で2杯分が目安の量になります。

食物繊維は不足してしまいやすい栄養素となるため、しっかり摂取して過剰な脂質や糖などの排出を促しましょう。

簡単に摂取できるパンやおにぎりなどは糖質が多く含まれており、たんぱく質がどうしても不足しやすい状況ができてしまうため、このハンドポーションを使用して毎食の食事の際に少し意識しながら摂取していただくと、3大栄養素がバランスよく摂取することができる食事量の目安になります。

そのほかにも、食べる順番は先にたんぱく質から摂取していただき、最後に糖質を摂取するなど食べる順番や食べるスピードを変えることで血糖値の変動を緩やかにする食事の取り方など、細かなチェックポイントはありますが、食事量の目安として、ぜひ参考にしてただけたらと思います。

まとめ

お口は第一の消化器管です。食事の際に得た栄養素を体の中に消化、吸収できるようしっかりよく噛んで食べること。そして、ライフスタイルの変化や食生活の欧米化によって栄養の偏りが出てしまうと以前のコラムにも記載させていただきました、新型栄養失調や肥満にもつながってしまいます。

以前のコラムはこちらからご覧ください。

このようにお口の中の健康と全身の健康は密接に関係しており、バランスの良い食生活とお口の中の健康を守ることで全身の健康を維持することにつながります。

そのためにも、日本人の歯を失ってしまう原因の多くを占めている虫歯と歯周病をまず予防し、お口の健康から始めてみませんか?

健康を始めるタイミングに「遅い」ということは決してありません。

予防歯科でお口の健康を維持したい方やお口の健康に不安を抱えている方は、ぜひ西村歯科心斎橋診療所に一度ご相談ください。そのほか栄養の相談についても随時承っております。

ご予約方法は電話、LINE、WEB予約も承っております。HPトップ画面よりご連絡くださいませ。