2025.03.26コラム

歯医者が教えるインプラント治療の不安を解消!知っておくべきこと 後編

大阪市中央区心斎橋駅から徒歩1分にある西村歯科心斎橋診療所の秦です。

前回”歯医者が教えるインプラント治療の不安を解消!知っておくべきこと 前編”を述べさせていただきました。

①インプラント手術が怖い。

②インプラント治療をしても長く持たないとインターネットで書いている。

③インプラント治療をすると定期検診を必ず受診しないといけない。

④インプラント治療後に骨が溶けて痩せてしまう。

⑤インプラント治療をしても噛めないことがあると聞いている。

⑥治療費がいくらかかるかわからない。

今回は後編と言うことで上記の④〜⑥までを記したいと思います。

上記の①〜③に関しては前編をご参考になさってください。

目次

④インプラント治療後に骨が溶けて痩せてしまう

”歳をとると歯茎が痩せて歯がダメになる”とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。

確かに年齢を重ねて70代後半くらいになると歯肉は薄くなり、歯肉は下がり、歯が長く見えるようになることはあります。

でもそのせいで歯がダメになるほどのことは起きません。

歯根カリエスとインプラント治療後のリスク

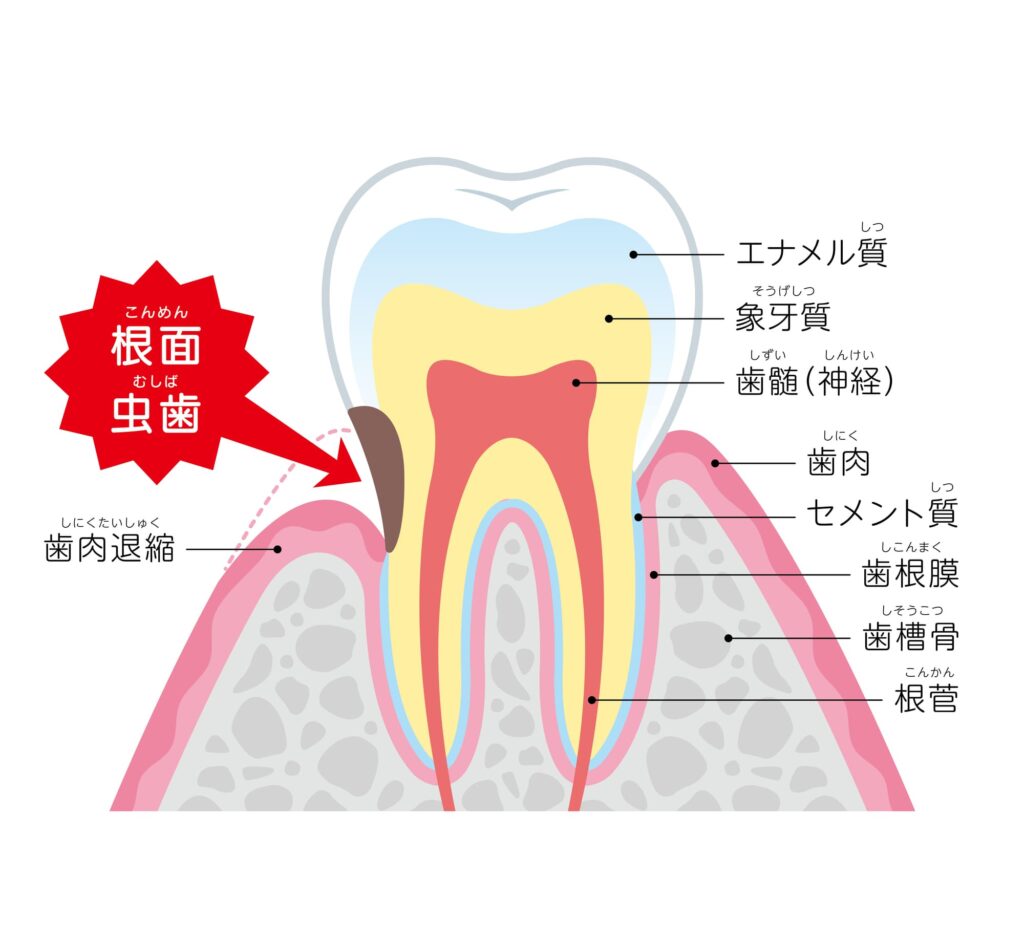

確かに歯肉が下がる(歯肉退縮)と歯根が露出して虫歯になりやすくなります(根面カリエス)。

歯根はエナメル質や象牙質より高いpHで虫歯になりやすいので、根面カリエスは進行しやすくなります。

特に高齢者になるとお薬の服用などで唾液が減りますので、唾液が減るとお口の中が酸性になった状態を中和しづらくなり、虫歯が発生しやすくなります。

高齢者における根面カリエスは歯を失う原因にもありますので歯を長く持たすためには虫歯予防はいつまでも重要です。

インプラント周囲炎と予防方法

その点インプラントは虫歯にはなりません。

経年的に歯肉が下がったとしてもインプラントを支えれなくなるほど骨が無くなることはありません。

歯肉が下がり、歯がダメになるのは年齢のせいではなくて、歯周病が原因と思われます。

インプラント治療後に起こる最も多いトラブルが”骨が溶けて痩せてします”=”インプラント周囲炎”です。

インプラント周囲炎とは簡単に申しますとインプラントの歯周病です。

歯周病は歯茎(歯肉)が腫れたり、歯を支える骨(歯槽骨)が吸収(溶けて無くなる)する病気(慢性炎症)です。

インプラント周囲炎はインプラントを支えている骨が吸収します。

前編でも書きましたが、インプラントは症状が現れにくいのが特徴で気付かないうちに骨の吸収は進みます。

また天然はの歯周病と比べて、骨の吸収スピードは早く進行も早いのが特徴です。

なのでインプラントを長く持たせるためには定期的なメンテナンスが必須です。

インプラントメンテナンスに関してはホームページをご参照ください。

インプラント周囲炎になりやすさは様々な統計から明らかになってきており、歯周病で歯を失った人のインプラントはそうではない人と比べると6.54倍高かったと報告されています。(Effectiveness of Implant Therapy Analyzed in a Swedish Population:Prevalence of Peri –implantitis: J.derks ,T.Berglundh at all:Journal of Dental Rsearch 2016.Vol.95(1)43-49から引用)

そのため歯周病になっている方はインプラント手術前に治療することが必要ですし、定期メンテナンスにおいても少しの変化も見落とさず確認しないといけません。

インプラント周囲炎になる前のインプラント粘膜炎(歯肉炎のような状態)で処置をすると、骨が吸収していくことを防ぐことができます。

⑤インプラント治療をしても噛めないことがあると聞いている

当医院には”インプラントを入れたけど噛めない”や”噛み合わせが合わない”と相談に来られる方がいらっしゃいます。

原因は大きく分けると3つあります。

- インプラントの位置が内側すぎる。

- 仮歯で十分に噛み合わせを検証していない。

- 左右上下の噛み合わせのバランスを考慮していない。

それぞれの問題に関しては問題は単純で改善することは可能です。

ただインプラント手術の時からインプラントの位置がよくいない場合は、インプラントを撤去し再度の手術が必要になる場合があります。

噛み合わせの問題と改善方法

噛みやすさは本来、インプラント>入れ歯なのですが噛み合わせの基本を守られていないとより一層噛めないことが起きます。

詳しくはコラム”インプラント治療をしたけど噛みにくい?”をご参考になさってください。

痛みがある場合の原因

もう一つ、噛めないわけでもないけどグッと噛むと痛い”ことがあります。

その原因は2つ

- インプラントと上部構造(インプラントに装着する被せ物)の接合部の形態が不良。

- インプラントと骨の結合率が低い。

ことが挙げられます。

インプラント上部構造の形態が不良な場合、特に歯肉や骨を圧迫するような形態になっている場合は形態修正するだけで改善することもあります。

しかし2番目の原因である”インプラントと骨の結合率が低い”ことは再手術が必要になることがあります。

インプラント表面と自分の骨が100%面積で結合する(osseointegration)することは難しいと言われ、噛み合わせの力に耐えうるくらいの骨結合が達成できれば問題になることはございません。

実際の骨結合状態を調べる方法はなく、0sstellという機械を使ってISQ値(Implant Stability Quotient:インプラント安定性指数)を測る方法しかありません。

しかし、ISQ値は必ずしも骨結合状態を表すわけではありませんので、値からの読み取りも必要です。

実際にISQ値が高い値を表しているにも関わらず、インプラントがロスト(抜けてしまうこと)することもございます。

インプラントがロストするケースは初期に”グッと噛むと痛い。痛かった。”という症状をおっしゃることが多いです。

そのようなケースでは1年〜5年以内に何かし問題が出ることがございますので、注意深く観察する必要があります。

そうなる原因は明らかではありませんが、おそらく手術直後からの2週間の間に何らかの理由で適切な治癒機構が働かなかったのではないかと個人的には感じております。

早期にロストしたインプラントは骨のダメージもほとんど無く、再度のインプラント手術も可能ですので、担当医とよく相談をして対応することをお勧めします。

⑥治療費がいくらかかるかわからない

インプラント治療を受けたいと考えていても費用がどれくれいかかるのか分からなければ不安だと思います。

インプラント治療は健康保険外の自由診療になりますので、歯科医院によって費用に違いも出てきます。

洋服やバックのブランド品のように質感やデザインなど分かりやすければいいのですが、歯科治療、特にインプラント治療はお口の中に入って使ってみてやっと分かることですし、時間が経たないと良さも分かりませんので費用だけで医院選びをするのは危険かも知れません。

また、治療するたびに予想しない治療費がかかってきたり、最初に聞いた費用で予算を組んでいてもちょくちょく費用の変更があれば今後どうなるのかも不安になりますよね。

治療費の変更について

歯科治療にあたっては最も重要なのは知識、技術の習得から導き出される術前診断です。

治療中に起こりうる偶発的なことや、メンテナンスのしやすいような治療設計などが結果を大きく左右します。

そのような高い診断力から考えられた治療計画は大きな変更も起きないので治療費に大きな変更が起きることは少なくなります。

まとめ

歯科治療は受けてみないと分からないこともございます。

一度インプラント治療を受けられると案外大丈夫だったと感想をおっしゃる方がほとんどです。

でもやっぱり不安や恐怖心はありますね。

そんな時私は患者さんに”私を信じてください。スタッフもあなたを全力でサポートいたします!”とお伝えします。(気休め程度にしかなりませんが、、、)

西村歯科心斎橋診療所では処置をする前のカウンセリングのお時間を大切にしています。

治療計画から治療費までできるだけ分かりやすくご理解いただけますようにトリートメントコーディネーターと担当歯科医師が十分にお時間をいただいて説明いたします。

カウンセリングのお時間では患者さんの治療に対する不安やご希望も聞かせていただきます。

治療やメンテナンス、セカンドオピニオンを希望かれる方はお電話、Webで承っております。

Web予約は下記からも承っております。