2025.11.03コラム

「まさか数年で…」インプラントを長持ちさせるために知っておきたい、早期トラブルの4つの原因と再治療への備え

こんにちは。

大阪市中央区心斎橋駅から徒歩1分にある西村歯科心斎橋診療所(心斎橋インプラントセンター併設)、院長の秦です。

骨結合インプラントが臨床応用されたのが1965年と60年前、世界に発表されたのが1982年、43年前になります。

日本でも骨結合インプラントが応用され40年以上が経過しました。

インプラント治療は、失ったご自身の歯の機能と見た目を取り戻す、現代歯科医療における非常に優れた選択肢の一つです。「一生もの」として期待して治療を受けられた方も多いことでしょう。

しかし、残念ながら「数年でインプラントの調子が悪くなった」「グラグラする」「腫れて痛む」といった症状に悩まされ、不安な気持ちでこのページを開かれた方もいらっしゃるかもしれません。

インプラントは、適切なお手入れと管理があれば、非常に長期にわたって安定して機能する治療法です。裏を返せば、早期にトラブルが生じたのには必ず原因があります。

このコラムでは、インプラントが数年で悪くなってしまう主な原因を、専門的な視点から包み隠さずご説明します。そして、今後二度と同じ失敗を繰り返さないために、私たちが患者さんと協力して何ができるのか、その具体的な対策についても丁寧にお伝えいたします。

目次

1.土台となる「骨の幅」が不足していた可能性

インプラントは、顎の骨に人工の歯根(インプラント体)を埋め込むことで機能します。この「骨」がインプラントの安定性を決める最も重要な土台となります。

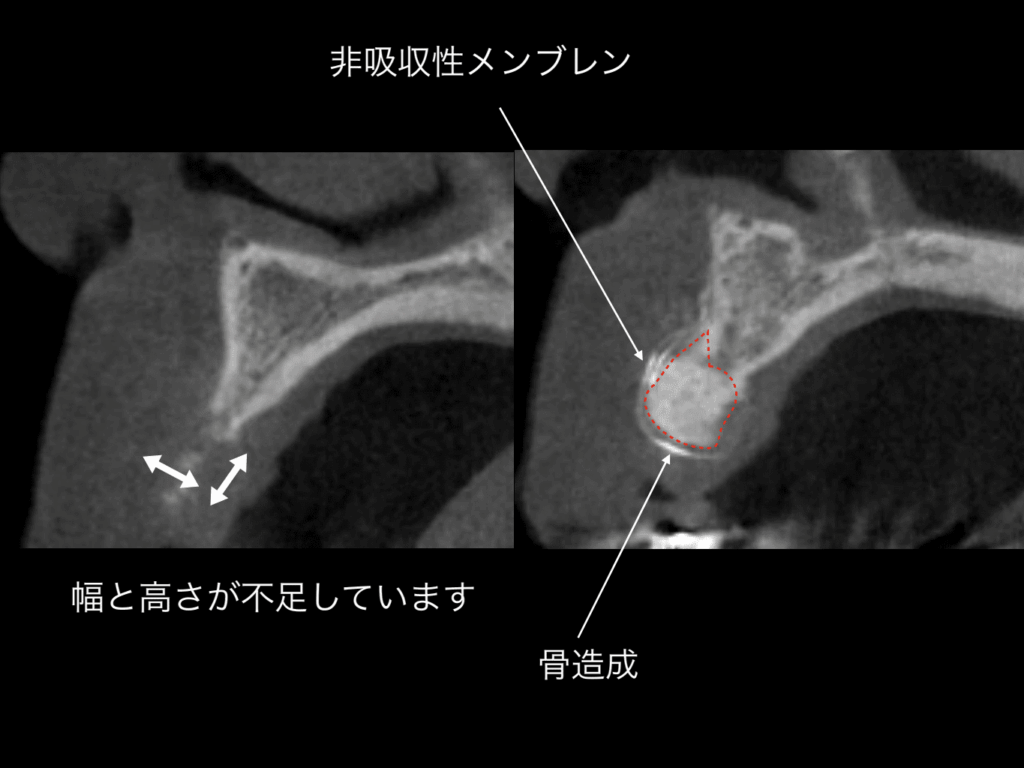

原因の解説:骨幅の不足と埋入後の骨吸収

インプラントを埋入する際、インプラント体の周囲には、ある程度の厚みを持った健康な骨が必要です。特に、歯を失って時間が経つと、その部分の骨は幅や高さが自然と失われていきます(骨吸収)。

もし、インプラントを埋め込む前の時点で骨の幅が非常に狭かったにもかかわらず、十分な骨造成(骨を増やす手術)を行わずに埋入した場合、以下のような問題が生じやすくなります。

1.薄い骨は刺激に弱い: 骨の厚みが不足していると、インプラント体が骨に完全に覆われず、外部からのわずかな刺激(噛む力や細菌感染)に対しても抵抗力が弱くなります。

2.埋入後の急速な骨吸収: 骨の薄い部分は、埋入後の治癒の過程や、生物学的な現象として急速に吸収(減少)してしまうことがあります。インプラント体を支える骨が少なくなると、インプラント体自体が噛む力に耐えられず悪くなることがあります。

再発防止のための対策

・精密な術前診査(CT検査): インプラント治療の前に、必ず歯科用CTで顎の骨の立体的な形態や密度を正確に把握すること。

・適切な骨造成の実施: 骨幅が不足している場合は、インプラントを長期間安定させるために、GTR法やGBR法、ソケットリフトなどの専門的な骨造成手術を事前、または同時に行い、インプラント体を支えるのに十分な骨の厚みを確保することが不可欠です。

2.事前の「歯周病治療」が不十分であった可能性

インプラントのトラブルで最も多いのが、天然の歯の歯周病に似た病気、**「インプラント周囲炎」です。これは、単なるインプラントのお手入れ不足だけでなく、治療前の口腔内の状態が大きく関わっています。

原因の解説:歯周病とインプラント周囲炎の関係

歯周病は、歯ぐきの炎症から始まり、やがて歯を支える骨を溶かしていく慢性炎症です。インプラント治療を成功させるためには、治療前にこの歯周病を治す必要があります。

しかし、急いでインプラント治療を優先したり、残っているご自身の歯の歯周病治療がおろそかになっていたりすると、以下のような事態を招きます。

1.歯周病の人はインプラント周囲炎のリスクも高い: 治療していない歯周ポケットには、大量の歯周病菌が潜んでいます。この菌がインプラントの周囲へと移動し、感染源となります。

2.インプラント周囲炎の発症: インプラントは天然の歯と違い、炎症が始まると天然歯よりも急速に進行し、数年という短い期間で周囲の骨を溶かし、インプラント体を動揺させることがあります。

再発防止のための対策

・徹底した歯周病治療: インプラント治療を開始する前に、まずご自身の残っているすべての歯の歯周病を完治させ、口腔内から細菌の住を減らすが最優先です。

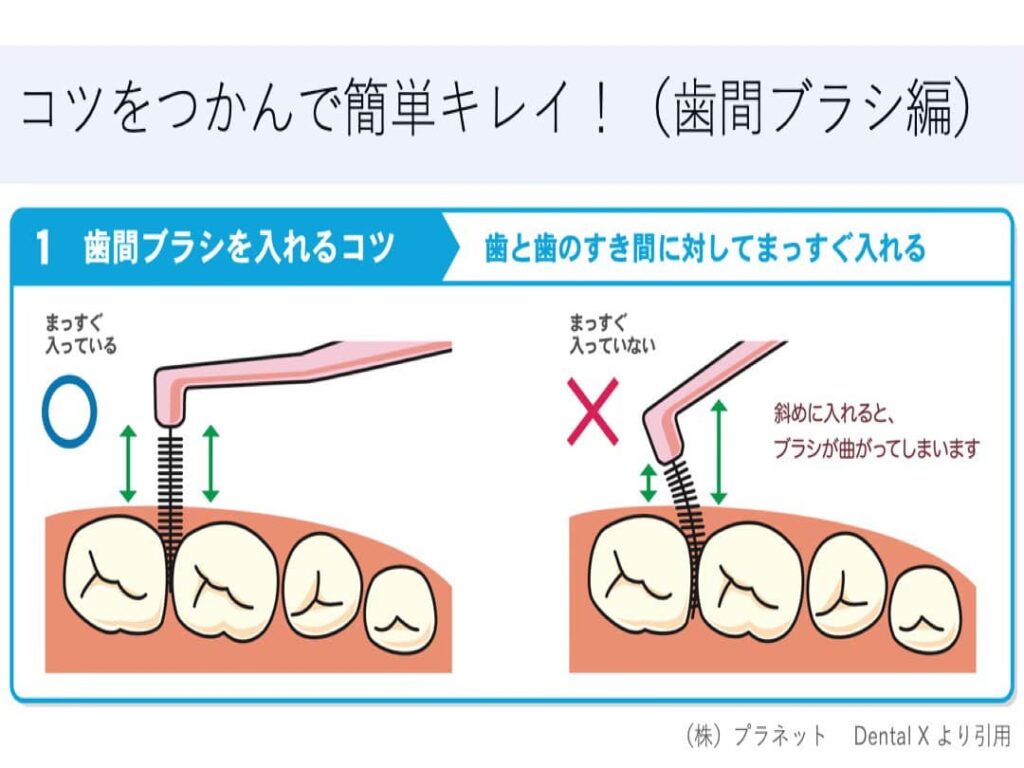

・メンテナンス習慣とプラークコントロール: 歯周治療の基本は歯ブラシ=プラークコントロールです。継続的なセルフケアと定期的なプロフェッショナルケアで歯周病の再発、インプラント周囲炎の発生を抑えます。

3.術後の「専門的なメンテナンス」を受診していなかった可能性

インプラントが成功するかどうかは、手術の成否だけでなく、治療後の患者さんの意識と歯科医院での継続的な管理にかかっています。

原因の解説:自己流ケアの限界と放置の危険性

インプラントは人工物であるため、天然歯よりも汚れに弱く、また炎症が進行しても自覚症状が出にくいという特徴があります。

1.プラークコントロールの難しさ: インプラントの構造上、特に被せ物と歯ぐきの境目などは複雑で、通常の歯ブラシだけでは汚れを完全に落とすことが難しい部分が多くあります。なので当院では噛み合わせや見た目だけではなく、清掃性を重視いたします。

2.自覚症状の遅れ: インプラント周囲炎が進行して骨が溶け始めても、初期段階では痛みや出血などの症状が出にくいため、「痛みがないから大丈夫」と自己判断してメンテナンスを中断してしまうと、気づいた時には手遅れになっているケースが多く見られます。

再発防止のための対策

・定期的な受診をしましょう: インプラントを長持ちさせるためには、3ヶ月~6ヶ月に一度の専門的なメンテナンスを欠かさないことが、患者様さんご自身のためであると認識していただくことが大切です。

・プロによるクリーニングとチェック: メンテナンスでは、インプラント専用の器具を使ったプロによる徹底した清掃と、レントゲン検査によるインプラント周囲の歯肉と骨の状態のチェック」*必須です。これにより、自覚症状が出る前のわずかな変化も捉え、早期に対処することができます。

4.過度な「食いしばり・歯軋り」による耐えられない負担

インプラントは非常に強固ですが、想定外の過度な力には耐えられず、トラブルの原因となることがあります。

原因の解説:インプラントに集中する「破壊的な力」

強い食いしばりや歯軋り(ブラキシズム)は、瞬間的、あるいは持続的にインプラントに大きな負担をかけます。

1.天然歯との構造の違い: 天然の歯には、根の周りに「歯根膜(しこんまく)」というクッションがあり、噛む力を分散・緩和してくれます。しかし、インプラントにはこのクッションがないため、力がダイレクトに骨に伝わりやすく、過度な力は骨やインプラント体に大きなストレスを与えます。

2.過剰な負荷による疲弊: 歯軋りなどで夜間に強い力が継続的に加わり続けると、インプラント体を支える骨が疲弊して吸収しやすくなったり、インプラントのネジや上部構造(被せ物)が破損・緩んだりといった問題を引き起こし、インプラント周囲炎を誘発することもあります。

再発防止のための対策

・ナイトガード(マウスピース)の装着: 歯軋りや食いしばりの自覚がある、またはその傾向が診察で見られる場合は、**睡眠時に装着する「ナイトガード」**を作成し、インプラントにかかる過度な力を分散・軽減することが非常に有効です。

・噛み合わせの定期的なチェック: 噛み合わせは常に変化します。定期メンテナンス時に、インプラントにかかる力のバランスを詳細にチェックし、必要に応じて被せ物の形を微調整することが重要です。

おわりに:失敗を成功に変えるために

インプラントの早期トラブルは、患者様ご自身のお手入れだけでなく、治療前の診断や計画、そして治療後の継続的な管理体制のいずれかに問題があった可能性を示しています。

当院では、再度のインプラント治療や、悪くなったインプラントの回復を目指す方に対し、以下の3点を徹底して、次の成功に繋げます。

1.徹底的な原因究明: なぜ前回悪くなったのか、CT、レントゲン、歯周組織検査などを用いて、隠れた原因を特定します。

2.口腔内環境の再構築: 歯周病の治療、噛み合わせの調整、セルフケアの徹底指導など、インプラントが安定して機能できる「土壌」を完璧に整えます。

3.万全のメインテナンス体制: 治療後も、歯科衛生士と歯科医師による二人三脚の管理体制で、インプラントを一生涯サポートし続けます。

もし今、インプラントのトラブルでお悩みでしたら、決して一人で抱え込まず、私たち専門家にご相談ください。前回の経験を活かし、次は必ず長期にわたる安定と快適な食生活を取り戻しましょう。

お電話でのご予約▶️06-6253-2900