2025.01.22コラム

歯周病が糖尿病を悪化させる!?知っておきたい歯科と糖尿病療養の深い関係

糖尿病と歯の健康は深い関係があるのをご存知ですか?

実は、歯周病治療が血糖コントロールに影響を与えることが最新の研究で明らかになってきています。今回のコラムでは、西村歯科心斎橋診療所で勤務しております。歯科衛生士兼、大阪糖尿病療養指導士をしております、叶より歯科における糖尿病療養サポートについて少しお話しさせていただきます。

目次

歯科と糖尿病の関係

以前掲載している「歯周病と糖尿病」のコラムにも記載させていただきましたが、現在日本には約1000万人の糖尿病患者さんがいらっしゃいます。この糖尿病という病気は、歯科と深く関係しており、日本人が歯を失ってしまう原因の第1位である歯周病という病気は、糖尿病の「第6の合併症」と言われております。

そして、糖尿病治療と歯周病治療は相互に関与しており、糖尿病によって血糖値が安定しておらず高血糖状態が続いている場合、歯周病になりやすく、さらには重症化しやすくなってしまい、逆に歯周病があると糖尿病の治療が困難になってしまうと言われています。

糖尿病の第6の合併症「歯周病」

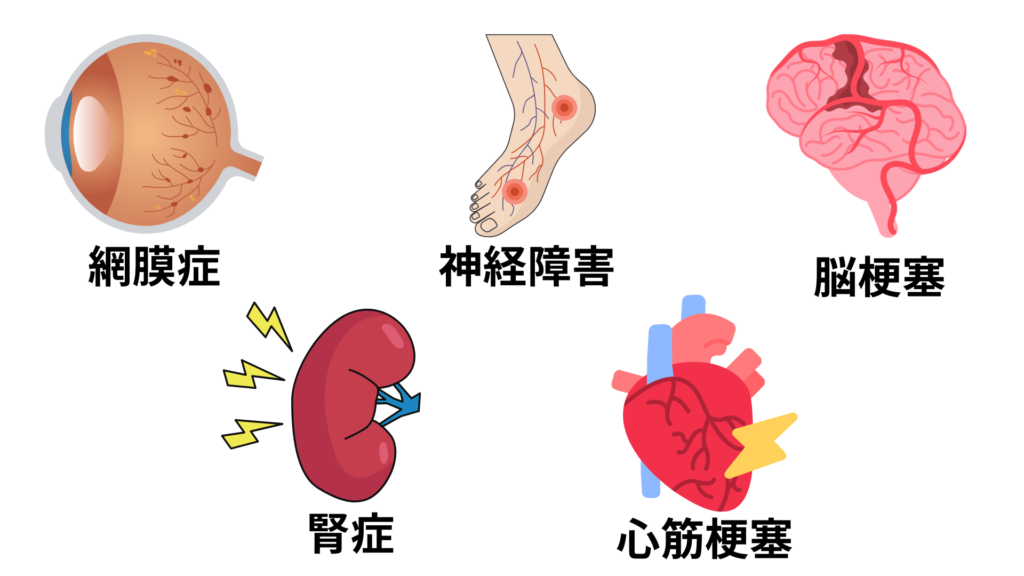

糖尿病とは、体内の血糖値を調整するインスリンの働きが悪くなってしまうことで、血糖値が空腹時も上がり続けたままになってしまう代謝疾患になります。進行すると糖尿病性腎症や神経障害、網膜症などの合併症を引き起こし、この合併症の中でも、網膜症、腎症、神経障害、心筋梗塞、脳梗塞に次いで「歯周病」が第6の合併症と言われており、この「糖尿病」と「歯周病」は相互に関係していると言われています。

そして、歯周病が悪化すると、歯を支えている歯周組織から「TNF-α」と呼ばれる、炎症性の物質が分泌されます。この炎症性物質は血糖値をコントロールする役割のあるインスリンの働きを低下させることがわかっており、糖尿病の発症や悪化に関与しています。そして、糖尿病が悪化してしまうと免疫力が低下し、さらに歯周病を進行させてしまうため、糖尿病治療と歯周病治療は密接に関係していると言えます。

糖尿病で歯の治療ができない?

糖尿病の方が歯科治療を受ける際に注意するポイントが3つあります。

感染対策

歯科治療の中でも、抜歯や外科処置をする際にはお口の中の常在菌が血液内に入り菌血症が生じてしまう危険性があります。

日本糖尿病学会では、「合併症予防の観点からヘモグロビンA1cの目安を7%未満とする」という目標を掲げており、当院では、この値を治療をする一つの目安にしています。特に血糖コントロールが上手くいっていない糖尿病の方は重症化してしまう危険性があるため、かかりつけの医との連携を行い治療を進めていく必要があります。

傷の治りが悪い

糖尿病は、高血糖による血流障害や神経障害などによって傷の治りが悪くなってしまいます。

日常生活で生じるような小さな怪我でも健康な方と比較すると治りに時間を要するため、特に抜歯などの外科処置を行う際には治療に時間がかかることを予測して治療計画を立てる必要があります。

低血糖

歯科治療や精神的な影響によって血糖値が大きく変動する場合があります。

通常、急変はほとんどありませんが糖尿病の方は急な低血糖や高血糖による昏睡の可能性があります。特に歯や歯ぐきの痛みによって食事が取れていなかったり、歯科治療中に受けるストレスなどによって起こる低血糖発作には注意が必要となります。

そのため、普段から血糖値のコントロールを適切に行い、歯科治療を受ける際は低血糖発作の観点から食事をしてからの受診がおすすめです。

そして、治療当日は、インスリンや血糖降下薬はご自身での判断で中断することは危険ですので、いつも通り服用した状態でご来院ください。

かかりつけ医との医科歯科連携について

糖尿病はなかなかご自身では気づきにくい病気です。自覚症状では喉が渇く、尿の回数や量が増える、傷が治りにくい、目がかすんで見える、体重が減少するなどさまざまな症状が出現しますが、このような症状は病状が進行するまでなかなか出現しません。

そのため、糖尿病を早期に発見し予防、治療を行うことをおすすめします。

そして、糖尿病を発症されている方は「糖尿病連携手帳」というものが存在します。この糖尿病連携手帳は、JADEC(日本糖尿病協会)が発行しており、患者さん本人と、関係する医療機関が情報を共有することができるツールで、この本に記載されている内容は患者さんと医療機関、医療関係者をつなぐとても貴重な医療情報となるため、歯科受診をされる際には持参ください。

糖尿病連携手帳でわかること

前述させていただきました糖尿病連携手帳では、病院、かかりつけ医と専門医、眼科医、歯科医、ケアマネージャーの一覧があり、患者さんの情報と病態が一目でわかるようになっています。

はじめに、患者さんの基本情報となるお名前や住所だけでなく、全身既往歴や合併症の有無を記入するページから始まり、現在の体重、血圧、血糖値、HbA1c、肝臓や脂質異常、腎臓の検査データを記載するページがあります。

そして、糖尿病の合併症の進行の確認や治療のために、眼科・歯科の受診はとても重要になるため、定期的に受診し、このページに検査結果を記載していただきましょう。そして、日常生活での注意点や緊急時の対応法なども記載されており、各医療機関が連携して医療を提供できるツールとなっております。

特に2型糖尿病では、高血糖状態が続くことで歯周組織の血管がダメージを受けやすく、歯周病の進行がとても早いため、定期的な受診が必須となります。この糖尿病連携手帳は、JADEC(日本糖尿病協会)より発行されており、かかりつけ医から無料で入手できるため一度確認してみましょう。

糖尿病療養のポイント

糖尿病には1型糖尿病と2型糖尿病があります。1型糖尿病は、インスリンを分泌する膵臓の機能が壊されてしまい、自らインスリンを作ることができなくなってしまう病気です。そのため、1型糖尿病ではインスリンの自己注射が必須となります。

そして、2型糖尿病ではインスリンによる血糖を下げる働きが低下し、膵臓の機能からインスリン分泌が低下してしまう、その両方の異常が認められ、1型糖尿病よりもゆっくりと気づかないうちに発症し、ゆっくりと進行する場合が多いです。

そのため、治療にインスリンを必須としない場合も多々あります。

そして、この1型・2型糖尿病のどちらも、治療の基本は食事療法と運動療法が大切です。

特に食事療法では、糖尿病または糖尿病の疑いがあると診断された時から開始され、食事療法によって、体重や血糖を適切にコントロールすることができると、2型糖尿病の方であればインスリンの分泌能力やインスリンによる血糖を下げる働きが改善し、食事療法だけで良好な血糖コントロールが得られる場合があります。

そうすると、経口薬や注射薬を使用している場合にはお薬の量を減らすことができるかもしれません。

食事療法

糖尿病の方や糖尿病予備軍の方にもおすすめの食事療法の基本をご紹介します。この食事療法を行う際は、大きく分けて2つのポイントがあります。

何をどれだけ食べるのか

特に、手軽に食べれる食品の中には、糖質(炭水化物)が多く含まれている食べ物が主になります。例えば、パンや麺類などの食品は主に糖質(炭水化物)でできており、この糖質は3大栄養素の中で最も血糖値を上げる食品になります。

そのため、血糖値コントロールを行う際は、総エネルギー量の調整はもちろんですが、タンパク質も積極的に摂取することをおすすめします。そして、糖尿病の病態によって摂取したい栄養素のバランスも異なってくるため、詳細はかかりつけ医に確認が必要です。

どのように食べるのか

食後の血糖値を上昇させないために、食事をとる順番や環境を整えることも血糖値コントロールを行うためには重要です。

例えば、食物繊維を多く含んだ野菜やタンパク質を多く含んだ食べ物を先に食べ、最後にご飯や麺類など糖質(炭水化物)を多く含んだ食べ物を食べます。

そして、落ち着いてゆっくりよく噛んで食べることも血糖値の急上昇を抑える効果があります。朝食の欠食や遅い時間の夕食、就寝前の食事など不規則な食事の摂取は血糖値を急上昇させてしまう要因となるため注意が必要です。

歯科における糖尿病サポート

このように、歯周病と糖尿病はとても深い関係があることがわかっており、歯周病治療と糖尿病治療は相互に関係してきます。

そのため、医科と歯科が連携しあうことで患者さんの健康を守ることができ、そして、この血糖値コントロールを適切に行うためには糖尿病を発症されている方も、糖尿病予備軍の方や特に問題の起きていない方も、食事療法は血糖値の乱高下を防ぐためにとても重要です。

バランスの良い食事はもちろんですが、食事の順番を少し工夫してみたり、ゆっくり噛んで食べることで血糖値をコントロールすることができるかもしれません。その際に、しっかりとよく噛んで食べられるお口の中の環境づくりを私たち歯科からお手伝いできたらと思います。お口の中の健康は全身の健康にも繋がります。

ぜひ「健康を始める」方は、お口の中の健康はもちろん栄養についての相談も承っておりますので、西村歯科心斎橋診療所へ一度ご相談ください。