2025.08.11コラム

審美歯科は「見た目」だけじゃない!前編

目次

はじめに:美しい歯は健康の象徴?

こんにちは、大阪市中央区心斎橋駅から徒歩1分の西村歯科心斎橋診療所、院長の秦です。審美歯科治療における注意点などを前編後編に分けて書きたいと思います。

審美歯科とは何か?

審美歯科という言葉を聞くと、多くの人は「白い歯にする」「歯並びを整える」「芸能人みたいなスマイル」など、見た目の改善をイメージするかもしれません。確かにその通りで、審美歯科は歯の色・形・並びなどの“審美性(見た目の美しさ)”を高める治療のことを指します。

しかし、ただ見た目だけを追い求めると、思わぬ健康被害や後悔につながることもあるのです。本来の審美歯科とは、見た目と同じくらい「機能」や「予後(治療後の経過)」を重視すべきもの。つまり、噛む力や口の動き、全身のバランスまで考えた“トータルな治療”が理想なのです。

とくに、安易に神経を取ったり、噛み合わせを無視した補綴(詰め物・被せ物)を行った結果、「歯が折れた」「顎が痛くなった」「全身が不調になった」という事例は決して少なくありません。

この記事では、見た目の美しさだけでなく、長期的に見て本当に満足できる審美歯科治療について深く掘り下げていきます。

近年増えている審美歯科治療のニーズ

現代社会では、マスク生活の影響もあり「笑顔に自信を持ちたい」「マスクを外したときの印象を良くしたい」といった理由から、審美歯科への関心が急激に高まっています。ホワイトニング、セラミック治療、ラミネートベニア、インプラントなど、審美的な技術は年々進化を遂げ、選択肢も広がっています。

SNSやメディアの影響もあり、「歯並びが綺麗な人=自己管理ができている」「清潔感がある」といったイメージも定着しつつあります。第一印象を決めるパーツとして「口元」が重要視されていることも、審美歯科が人気を集めている背景です。

しかし一方で、急増する需要に対して、機能面を無視した「見た目だけの治療」が横行しているのも事実。安易に白くて綺麗な歯を求めた結果、噛めなくなったり、数年後に再治療を繰り返すケースも少なくありません。

美しさは健康の上に成り立つもの。だからこそ「見た目重視」から「トータルバランス重視」へと、意識を変えていく必要があるのです。

審美歯科の基本と目的

白い歯=健康という誤解

「歯が白ければ健康」というイメージは、多くの人が持っています。しかしこれは必ずしも正しいとは言えません。確かにホワイトニングやセラミック治療で白く美しい歯は得られますが、それが“機能的”かつ“長持ちする健康な歯”であるかは、また別の話なのです。

実際、歯の表面を削ってセラミックを被せる処置は、見た目を美しく整える反面、元の歯の構造を大きく変えてしまいます。削りすぎれば神経に近づき、最悪の場合、神経を取らざるを得なくなることも。その結果、歯の寿命を縮めてしまうことさえあります。

また、白い歯でも、噛み合わせがズレていれば、顎関節に無理な力がかかり、食事中の違和感や肩こり、頭痛といった全身の不調を引き起こすことがあります。つまり、「白さ=健康」ではなく、「バランスの取れた口腔機能の上に成り立つ白さ」こそが、本物の健康美と言えるのです。

本当に良い審美治療とは、白さだけでなく、噛める、痛まない、そして長持ちするという要素を兼ね備えたものでなければなりません。

セラミックやラミネートベニアの利点とリスク

審美治療でよく使われるセラミックやラミネートベニアには多くのメリットがあります。見た目が自然で美しく、変色しにくく、金属アレルギーの心配がないという点では、非常に優れた材料です。また、最近のセラミック技術は精密さも向上しており、天然歯に限りなく近い仕上がりが期待できます。

しかし、こうした素材にも当然リスクがあります。まず第一に「削る必要がある」という点です。天然歯をある程度削ってから装着するため、治療が不可逆的になるという重大な欠点があります。

さらに、無理に白さや形を整えようとして神経に近づけば、前述のように神経を取らなければならなくなります。神経を取ると歯は脆くなり、数年後に破折してしまうリスクが高まります。美しさを手に入れた代わりに、歯の寿命が短くなってしまうのは、本末転倒と言えるでしょう。

また、ラミネートベニアも「薄いセラミックを貼り付けるだけだから負担が少ない」と誤解されがちですが、実際には歯の表面を削る必要があり、接着がうまくいかなければ外れてしまうリスクもあります。

審美治療を選ぶ際は、単に「見た目」だけで判断せず、「削る量」「神経を守れるか」「長期的にどうなるか」まで考えることが不可欠です。

歯列矯正と審美目的のバランス

審美治療の中でも、歯列矯正は“見た目”と“機能”のバランスを最も意識しやすい治療の一つです。歯並びが整うことで笑顔に自信が持てるようになるのはもちろん、噛み合わせも改善されるため、顎関節や消化機能、発音にまで良い影響を与えることができます。

しかし、ここでも注意が必要なのは「スピード重視の矯正治療」です。短期間で結果を出すことに重点を置きすぎると、歯や骨に無理な力がかかり、歯根吸収(歯の根が短くなる現象)や後戻りのリスクが高くなります。

また、噛み合わせを無視して前歯だけを揃えるような“部分矯正”も、顎に負担をかけるケースが少なくありません。前歯は整っていても、奥歯がきちんと噛み合っていなければ、全体のバランスが崩れ、顎関節症などにつながる危険があります。

本来の矯正治療は、歯並びだけでなく、咬合(噛み合わせ)や顎の位置、呼吸や姿勢まで含めて診るべきもの。見た目を良くすることに加えて、体全体のバランスを整える目的を持って行うことが、真に健康的な審美歯科の在り方と言えるでしょう。

噛み合わせを無視した治療の落とし穴

見た目が整っていても不調が出ることがある?

一見すると整っているように見える歯でも、実は噛み合わせが崩れていれば、さまざまな不調の原因になります。例えば、前歯の形を綺麗に整えたはずなのに「違和感がある」「奥歯で噛みにくい」「顎が疲れる」といった症状が出ることは珍しくありません。

これは、歯の噛み合う面がきちんと調整されていないために、咬合力(噛む力)が一部の歯に集中してしまったり、顎に無理な力がかかってしまうことが原因です。特にセラミックなど硬い素材は、自分の天然歯よりも強いため、噛み合わせがズレたまま装着すると、他の歯にダメージを与えてしまう恐れもあります。

審美治療を受ける際は、歯の“表面”だけでなく、“噛み合わせ”という“裏の仕組み”にも目を向けなければなりません。なぜなら、見た目は良くても「噛めない」「違和感がある」状態では、患者自身の満足度が下がってしまうからです。

審美歯科で大切なのは「見た目と噛み合わせの調和」。どちらか一方だけを追求しても、本当の意味での“美しい歯”とは言えません。

顎関節症・頭痛・肩こりとの関連

噛み合わせがずれていると、口を開けたり閉じたりする動作に関わる顎関節に過度な負担がかかります。これが「顎関節症」と呼ばれる症状につながり、口の開閉時に「カクカク音が鳴る」「顎が痛い」「口が開かない」といった不調が現れることがあります。

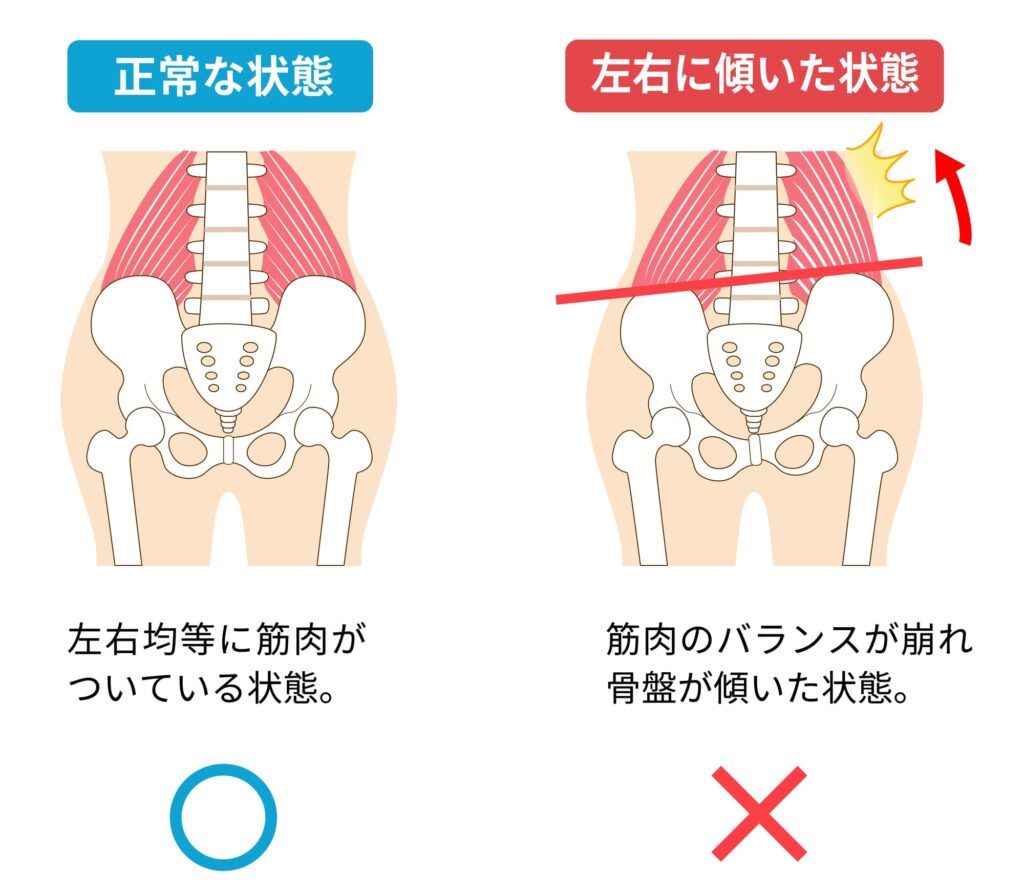

さらに顎関節の不調は、首・肩・背中にまで影響を及ぼし、慢性的な頭痛や肩こり、倦怠感の原因にもなり得ます。これは、顎関節と首の筋肉・背骨の神経が密接に関係しているためで、顎のバランスが崩れると全身の筋肉や姿勢にも歪みが出てしまうのです。

審美歯科治療の際に噛み合わせを軽視すると、このような全身症状を招くこともあるため、歯科医師の診断力と調整力が極めて重要になります。見た目の改善に加えて「その歯でしっかり噛めるか」「左右バランスが取れているか」など、機能面をしっかり評価してもらうことが必要です。

噛み合わせと全身のバランスの関係性

私たちの体は、1本の歯の噛み合わせのズレによっても、全体の姿勢やバランスに影響を受けるほど繊細にできています。例えば、右側ばかりで噛んでいると、右側の咬筋が発達しすぎて顔が非対称になったり、姿勢が歪んだりします。

この歪みが進行すると、骨盤や脊柱の位置にまで影響し、腰痛や偏頭痛、自律神経の乱れなどに発展するケースも報告されています。また、噛み合わせのズレが原因で無意識の歯ぎしりや食いしばりが起こり、それがさらに関節や筋肉に負担をかけるという悪循環に陥ることもあります。

審美治療を通じて噛み合わせを整えることは、見た目の改善にとどまらず、全身の健康維持にもつながる大切な要素です。「見た目の審美」だけでなく「機能の審美」も含めた治療こそが、将来的な健康への投資になるのです。

前編はいかがでしたでしょうか?

続きは後編にてお伝えいたします。