2025.08.25コラム

虫歯はなんでなるの?唾液のチカラに注目して歯科衛生士が徹底解説!

目次

虫歯の正体とは

虫歯とは、口の中に存在する細菌(主にミュータンス菌)が食べ物に含まれる糖分をエサにして酸を作り、その酸が歯を溶かしていく病気のことを言います。医学的には「う蝕(うしょく)」と呼ばれ、初期段階では痛みを伴わないため気づきにくいのが特徴です。歯の表面であるエナメル質が酸により脱灰(だっかい)され、進行すると象牙質、果ては神経(歯髄)まで達してしまいます。

この酸によって溶かされた部分は自然には元に戻りません。一度進行してしまった虫歯は、基本的には歯科治療によって削るしかありません。つまり、予防が何よりも大切だということと、ここで鍵を握るのが「唾液」なのです。

日本人に多い理由

日本人は比較的、虫歯になりやすい傾向があると言われています。その理由には「食習慣」「口腔ケアの意識」「遺伝的体質」「フッ素使用の遅れ」などが挙げられますが、実は「唾液の分泌量や質」も関係しているんです。

例えば、欧米ではチーズやナッツといったアルカリ性食品が日常的に食べられており、唾液の分泌も促されやすいと言われていますが、それに対して日本では、糖分を多く含む清涼飲料水、スナック、コンビニ弁当などが日常化し、しかもよく噛まずに飲み込む食事スタイルが浸透しています。

よく噛まないと唾液の分泌が抑えられ、口の中の自浄作用も弱くなります。また、夜更かしやストレス、口呼吸も唾液の質と量に悪影響を与え、虫歯菌にとっては天国のような環境になってしまいます。

やわらかい炭水化物中心の食事が多く、噛む回数が少ない傾向があるため、唾液分泌も少なくなりがちです。

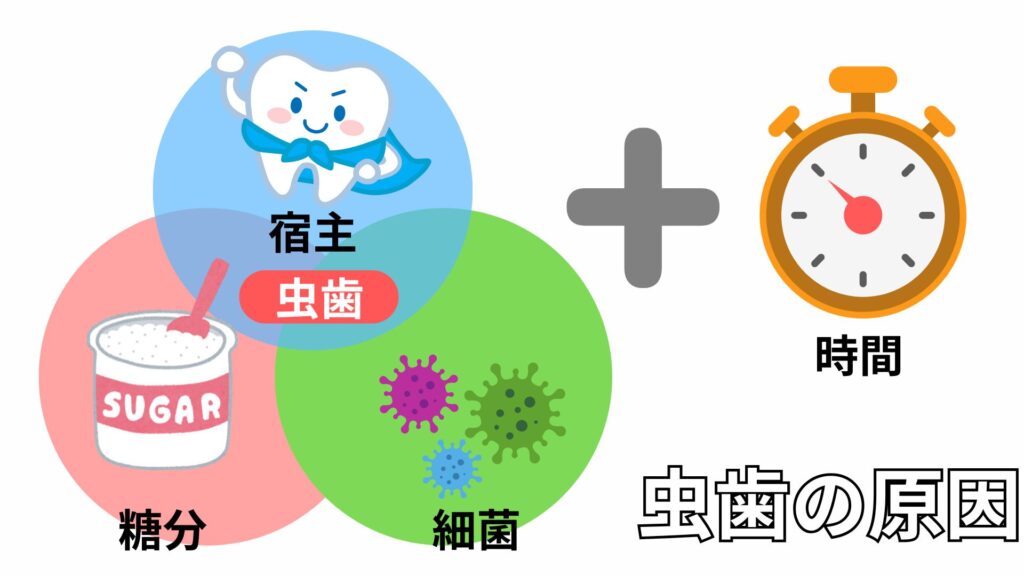

虫歯の原因をざっくり知ろう

虫歯の発症には4つの要因が必要です。それが「細菌」「糖分」「宿主」+時間。

カイスの3つの輪と時間が重なることで虫歯が発生してしまうと言われています。

1.細菌(主にミュータンス菌):歯垢(プラーク)に含まれる虫歯菌が酸を作り出します。

2.糖分(食べ物):特に砂糖が最も危険です。虫歯菌のエサになります。

3.宿主(歯の質や唾液など):虫歯になりやすいかは歯の質・唾液の量や質・歯並びなどお口の中の環境に大きく左右されます。

4.時間(酸が歯に触れる時間):ダラダラ食べや寝る前の間食がリスクを高めます。

この4つが揃うことで、虫歯リスクは一気に上昇します。逆に、いずれかを減らすことでリスクを下げられるわけです。そして、それを自然にコントロールしてくれるのが、私たちの体の中にある「唾液」なのです。

唾液が持つ驚きの役割

唾液はただの「口の中の水分」ではありません。1日に0.5~1.5リットルも分泌され、以下のような多くの役割を果たしています:

・消化のサポート:アミラーゼという酵素でデンプンを分解します。

・会話・発音の補助:口腔内を潤し、口腔粘膜の滑らかな動きを助けます。

・飲み込みやすくする潤滑作用

・粘膜の保護

・口臭の抑制

しかし中でも注目すべきは「虫歯予防」に関する機能です。実は唾液は、虫歯の進行を抑える天然の防衛隊のようなものなんです。

唾液には「酸を中和する力(緩衝能)」があります。食後、虫歯菌が出す酸で口の中のpHが急降下しますが、唾液がこれを元に戻してくれます。また、唾液にはカルシウムやリンといった「再石灰化」を促すミネラルも多く含まれており、初期虫歯を修復することもできます。

加えて、リゾチームやラクトフェリンなどの抗菌成分も含まれており、虫歯菌や歯周病菌の活動を抑制し、まさに口の中の“パトロール隊”といえる存在です。

再石灰化とは何か?

「再石灰化」とは、酸で溶けた歯のミネラル成分(主にカルシウムとリン酸)が、唾液中に含まれるミネラルによって再び歯の表面に戻るプロセスのこと。これは初期虫歯の段階であれば自然に修復される、いわば“歯の自己修復メカニズム”です。

唾液が十分に分泌されている状態では、この再石灰化がしっかり働きますが、唾液が不足していると、虫歯がどんどん進行してしまいます。よく「初期の虫歯なら削らずに治る」と言われるのは、この再石灰化のおかげなんですね。

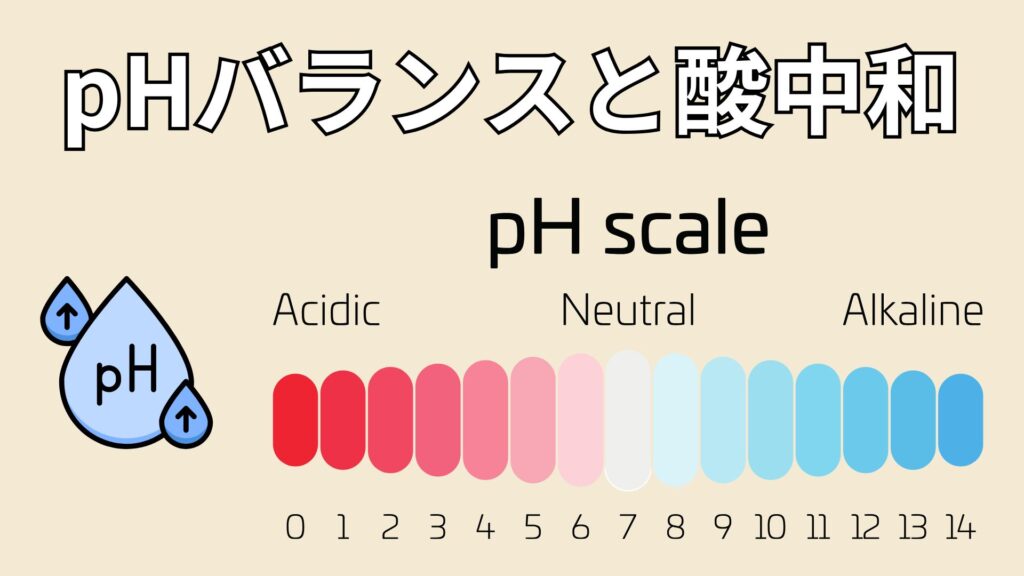

pHバランスと酸中和の関係

口腔内の健康は「pHバランス」で決まるといっても過言ではありません。食後、特に甘いものを食べると口の中のpHは5.5以下まで下がり、歯が溶け始める「脱灰ゾーン」に突入します。

ここで唾液の出番です。唾液はアルカリ性で、酸性になった口内を中性に戻す“中和剤”のような役割を果たします。これにより、脱灰の進行を止め、再石灰化の時間を確保できるんです。

抗菌作用と免疫のサポート

唾液には抗菌成分も豊富に含まれており、虫歯菌だけでなく、さまざまな病原菌の増殖を防ぎます。

・リゾチーム:細菌の細胞壁を分解する酵素

・ラクトフェリン:鉄を奪って細菌の増殖を防ぐ

・免疫グロブリンA(IgA):ウイルスや細菌への免疫をサポート

これらが連携して、口の中を清潔に保っています。唾液は単なる水分ではなく、「口腔の守護神」とも言える存在です。

間違ったケアが唾液を減らす?

多くの方が「マウスウォッシュを使えば口の中が清潔になる」と思って、日常的に利用しています。確かに、口臭予防や殺菌効果がある製品も多く、手軽なオーラルケアとして人気ですが、実はこれが“唾液の働きを邪魔している”こともあるんです。

特にアルコール成分が高濃度で含まれているマウスウォッシュには注意が必要です。口腔内の水分を蒸発させやすく、使えば使うほど「乾燥」してしまうことがあるのです。唾液の潤いが奪われると、かえって口臭が強くなったり、虫歯・歯周病のリスクが上がるという“逆効果”に。

また、抗菌作用の強すぎる製品では、善玉菌まで死滅してしまうことも。口の中には、バランスの取れた常在菌が存在していて、それによって口内フローラ(菌のバランス)が整っています。それを壊してしまうと、虫歯菌やカンジダ菌など悪玉菌が繁殖しやすくなってしまうため、歯科衛生士としておすすめするのは、アルコールフリーかつ低刺激のマウスウォッシュを、1日1〜2回に留めて使用することです。決して“万能ツール”ではないので、使い過ぎには十分注意してください。

口呼吸がもたらすリスク

「口で息をするクセがある」と自覚のある方、もしくは寝ている間に口を開けている方は要注意です。なぜなら、口呼吸は唾液の蒸発を促進させ、慢性的なドライマウスの原因になるからです。

口呼吸によって口腔内は常に乾燥状態になり、唾液の量だけでなく“質”も低下してしまい、再石灰化・抗菌作用などの機能が十分に発揮されなくなります。その結果、虫歯だけでなく、歯周病、口臭、咽頭炎、扁桃腺炎など、さまざまなトラブルに発展することもあります。

また、特に子どもの口呼吸は顎の発育や歯並びに悪影響を及ぼすため、保護者の方は要注意です。歯科衛生士としての現場経験から言えば、口呼吸のあるお子さんは虫歯の進行が早く、歯ぐきも腫れやすい傾向にあります。

改善のためには以下の対策が有効です:

・鼻呼吸の習慣づけ(口テープの活用など)

・鼻づまりの改善(アレルギー治療など)

・姿勢や食事の見直し(猫背が原因になることも)

たったひとつの呼吸習慣が、虫歯リスクを激増させることもあるという点、ぜひ意識してみてください。

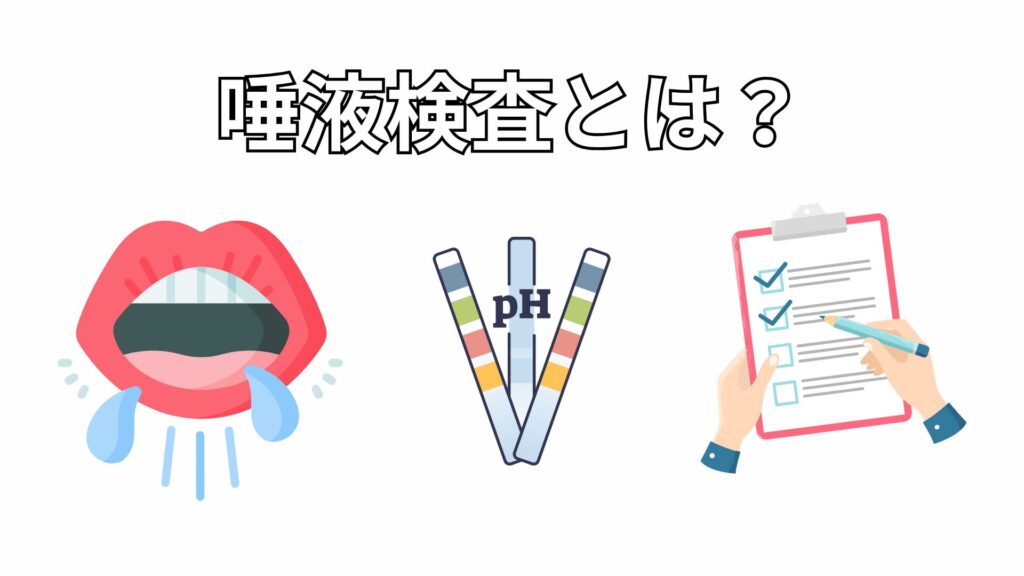

歯科医院でできる唾液ケア

唾液検査とは?

当院でも虫歯と歯周病のリスクを調べるために「唾液検査」を実施しています.この検査では、以下のような項目を簡単にチェックできます:

・唾液の分泌量

・pH(酸性度)

・緩衝能(酸を中和する力)

わずか数分で唾液を採取し、結果もその場で分かるものが多く、虫歯や歯周病のリスクを“見える化”するツールとして非常に優れています。自分の口の中の状態を客観的に知ることで、より適切なオーラルケアや生活習慣改善につながるのです。

歯科衛生士の立場から言うと、この唾液検査は特に「虫歯が多い方」「治療しても再発してしまう方」「ドライマウスを感じる方」には強くおすすめします。唾液の質と量が分かることで、具体的なアドバイスができるからです。

プロによる口腔内クリーニングの効果

歯科医院でできる唾液サポートが「プロによるクリーニング(PMTC)」です。これは歯科衛生士が専用器具で歯の表面や歯間、歯ぐきの境目に溜まったプラークを徹底的に除去するケアのこと。

このクリーニングによって口の中が清潔になると、唾液の分泌がスムーズになり、再石灰化や自浄作用の力が高まります。また、舌の上の汚れ(舌苔)を除去することで、口臭の改善や唾液分泌促進にもつながります。

さらに、唾液腺マッサージや口腔体操なども一緒に指導することで、患者さんの唾液分泌をサポートできます。これは自宅でのケアでは限界のある部分なので、ぜひ定期的にプロの手を借りてみてください。

まとめ:虫歯予防のカギは「唾液」にあった!

虫歯は「細菌・糖分・時間」の3要素がそろって起こりますが、それを自然にコントロールしてくれているのが唾液です。唾液には酸の中和・再石灰化・抗菌・自浄といった多くの働きがあり、まさに“口の中の守護神”。しかし、ストレスや口呼吸、間違ったケアによって唾液の力が弱まると、虫歯リスクは一気に高まります。

日々の食事、生活習慣、そして正しいオーラルケアが、唾液の分泌と質を守るカギです。これを意識することで、あなたの歯と健康を長く守ることができます。歯磨きだけじゃなく、“唾液を味方につける”ことが、賢い虫歯予防の第一歩です。