2025.08.06コラム

子供の歯列不正が増えている理由とは? 後編

こんにちは、大阪市中央区心斎橋駅から徒歩1分の西村歯科心斎橋診療所、院長の秦です。

本コラムでは前編に引き続き、近年急増している子供の歯並び異常について書きたいと思います。

目次

育児道具の選び方と使用方法の見直し

おしゃぶり・哺乳瓶の正しい使用方法

おしゃぶりや哺乳瓶は、現代育児において欠かせないアイテムですが、その使用方法によっては歯列不正の原因となることがあります。問題は「使いすぎ」と「使う時期の長さ」にあります。

まず哺乳瓶ですが、できれば生後6ヶ月〜1歳頃までには卒業を目指すべきです。いつまでも哺乳瓶で飲ませていると、赤ちゃんの舌や口周りの筋肉の発達が遅れ、舌が下がったままになってしまうのです。

また、吸う力が弱くても飲めるため、顎の発達にも悪影響があります。

おしゃぶりも同様です。泣き止ませアイテムとして便利ではありますが、2歳を過ぎても常用していると、歯列に圧力がかかり、開咬や出っ歯などの歯列不正を招くリスクがあります。使うなら「泣き止ませ」など目的を明確にし、時間を制限することが大切です。

また、最近は歯科医師監修のおしゃぶりや、成長段階に合わせた哺乳瓶の乳首なども市販されています。こうした製品を選ぶことで、舌や顎に優しい育児が実現できるのです。

離乳食の始め方と咀嚼の重要性

離乳食の開始時期と内容も、歯並び形成に大きく関係しています。特に、柔らかすぎる食事に慣れてしまうと、顎の筋肉を使わないまま成長してしまい、結果として顎が十分に発達せず、歯が並ぶスペースが不足してしまうのです。

理想的なのは、「離乳食初期はすりつぶし、中期からは徐々に固形へ移行」というステップを守ること。食べ物を「噛む」体験を増やすことで、咬筋(噛む筋肉)や舌の筋肉が発達し、顎の骨が自然と広がっていきます。

さらに、食事の姿勢も重要です。足がしっかり床についている状態で食べることで、体幹が安定し、舌や顎を正しく使えるようになります。また、スプーンの使い方や、前歯で食べ物を「噛み切る」体験も、歯列育成には欠かせません。

最近では「咀嚼力育成プログラム」なども注目されており、保育園や小学校でも導入されつつあります。家庭でも、スティック野菜や硬めの果物を活用するなどして、自然と噛む習慣をつけていくことが重要です。

育児用具は気をつけて

育児用具の中には子供の成長にとって悪い影響を与える物もあります。例えば上の写真のような、自座位が取れない赤ちゃんに対して無理やり座らす育児用具もあります。

首が座り、自座位ができるようになることは子供成長において非常に重要な過程になります。その過程においてさまざまな経験があり、成長のスイッチが入るのですが、無理に座るスキルのみを習得することは、子供の成長においての経験を置き去りにしてしまいます。

歯列不正の予防と対策

家庭でできる口腔育成トレーニング

歯列不正を予防するには、毎日の積み重ねが大切です。特に小さな頃から口周りの筋肉や舌、顎の使い方を正しく導くことで、自然と歯並びも整いやすくなります。そこでおすすめなのが、「口腔育成トレーニング」です。

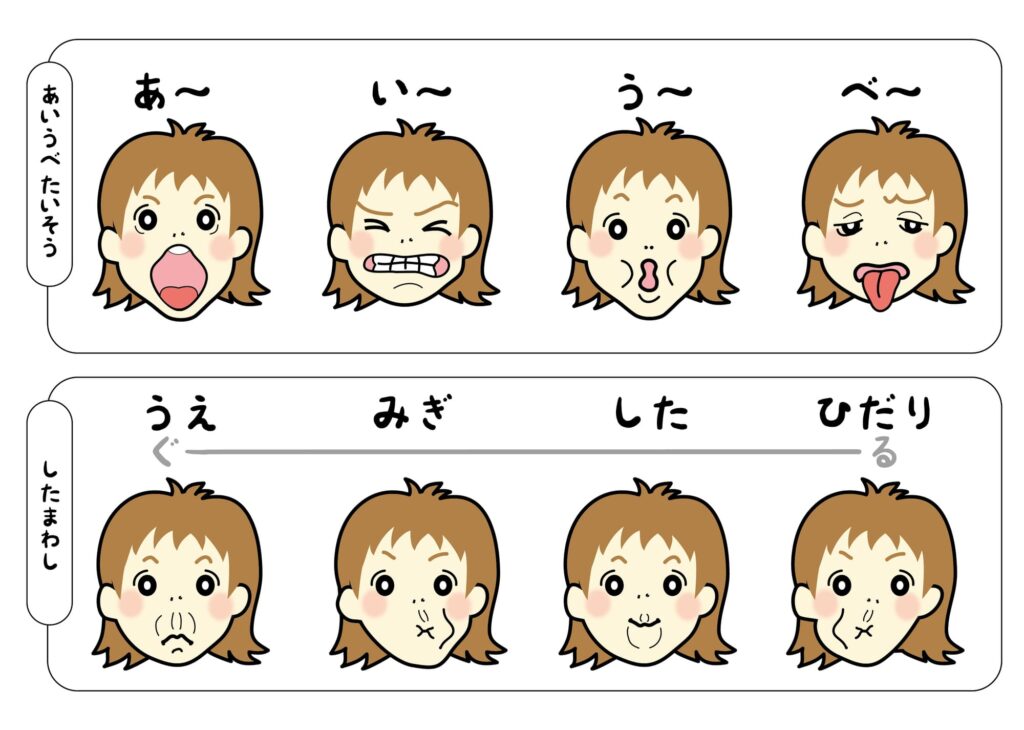

たとえば、「あいうべ体操」はとてもシンプルながら効果的なトレーニングです。「あ」「い」「う」「べ」と大きく口を動かし、最後に舌をしっかり出すことで、唇や頬、舌の筋肉が鍛えられます。これにより舌の位置が正しく保たれ、口呼吸から鼻呼吸への切り替えもスムーズになります。

また、食事中に「30回以上噛む」「左右均等に噛む」といった噛むトレーニングも有効です。おやつにスルメや干し芋など硬めの食品を取り入れることも、楽しみながら顎の発達を促せます。

子どもがゲーム感覚で取り組めるトレーニングもあります。例えば「ストローで豆を運ぶ」「風船を膨らませる」「口に紙を咥えて誰が長く保てるか競争する」など、遊びの中に自然にトレーニングを取り入れる工夫がポイントです。

こうしたトレーニングを継続することで、歯列の乱れを未然に防ぎ、自然な発育をサポートすることができます。

小児歯科や小児矯正の活用法

歯列不正の兆候が見られる場合、専門家の力を借りることも重要です。小児歯科や小児矯正の分野では、近年「予防矯正」や「筋機能訓練(MFT)」に力を入れており、歯並びだけでなく、口腔機能全体を整えるアプローチが主流になってきています。

特に3歳〜6歳の間は「口腔機能発達不全症」が診断されやすい時期。この段階で専門的な検査を受け、必要に応じてトレーニングや早期矯正を開始することで、抜歯やワイヤー矯正を避けることも可能になります。

矯正というと「高額」「痛い」「長期間かかる」といったネガティブなイメージを持たれがちですが、近年では取り外し式のマウスピース矯正や、睡眠中だけ使う装置など、負担の少ない方法も増えてきています。

また、小児歯科では舌癖や呼吸指導も行っており、歯列不正の根本原因にアプローチできます。年に1〜2回は定期検診を受け、家庭では気づきにくい異常を早期に発見することが、健康的な成長を促すカギです。

保護者の知識と意識改革の重要性

歯列不正の最大の予防策は、保護者が「何が原因になるのか」を知っていることです。哺乳瓶の使い方やおしゃぶりの時間、姿勢や呼吸法、食事の形状やタイミングまで、子どもの口腔環境は親の判断に大きく左右されます。

かつては「遺伝だから仕方ない」「矯正は中学生からでいい」と考えられていましたが、今ではそれは過去の常識。環境や習慣が歯列を作るという理解を深めることが必要です。

特に、保護者自身がスマホやゲームに夢中で、子どもが猫背や口呼吸をしていても気づかないというケースも増えています。まずは親が正しい姿勢、呼吸、食事の取り方を実践し、「一緒に整えていこう」という姿勢を見せることが、子どもの意識にもつながります。

保育園や小学校と連携し、専門家によるセミナーや啓発活動が広まることで、社会全体の意識改革も期待されます。

まとめ:これからの子どもたちのために私たちができること

子どもの歯列不正は、単なる見た目の問題ではなく、全身の健康や成長にも直結する重要なサインです。呼吸、嚥下、姿勢、育児道具――すべてが複雑に絡み合って、歯並びは形成されています。

だからこそ、大切なのは「早めの気づき」と「家庭でできる対応」です。普段の食事や遊びの中に、ほんの少し意識を加えるだけで、子どもの発育は驚くほど変わっていきます。

また、専門家の力を借りて、科学的根拠に基づいたトレーニングや指導を受けることで、矯正治療の必要性を最小限に抑えることも可能です。子どもの笑顔と健やかな未来のために、今、親ができることを少しずつ始めてみませんか?

【よくある質問(FAQ)】

Q1. 歯列不正は自然に治ることがありますか?

基本的には自然に治ることは少なく、多くの場合は専門的な対応が必要です。ただし、原因となる習慣を早期に改善すれば、成長とともに改善されることもあります。

Q2. 口呼吸を改善するにはどうすればいいですか?

まずは鼻の通りを確認し、アレルギーや鼻炎があれば治療を。次に「あいうべ体操」などの口腔筋トレーニングで舌の位置と唇の力を整えるのが効果的です。

Q3. おしゃぶりはいつ頃やめさせるべきですか?

理想的には1歳〜1歳半までに卒業を目指しましょう。長期間の使用は歯列や口腔機能の発達に悪影響を及ぼします。

Q4. 食事の姿勢は歯並びに関係ありますか?

非常に関係があります。猫背や足が浮いた状態で食べると、顎の位置や舌の使い方に影響を与え、歯並びが乱れる原因になります。

Q5. 歯並びが悪いとどうなるのですか?

噛みにくさだけでなく、虫歯・歯周病のリスク増、発音障害、顔立ちの歪み、集中力低下など様々な問題につながる可能性があります。

”寝返りができる”が”自座位ができる。”、”ハイハイができる。”、”つかまり立ちができる。”などの”できる”ようになることは成長において非常に大事なことです。

できるようになる”スキル”を習得することが重要なことではなく、”できる”ようになる過程が重要です。 他の子と比べて遅いからといって焦る必要はなりません。無理に習得するより必要な成長を経験するとできるようになります。

その大切な経験をしないまま大人になることで原始反射が残っている人たちが増えているそうです。そのような人は”何か社会で生きにくい。”ことがあります。

正しい成長のために私たちLICCAマイトレーニングはお子様の成長のお手伝いをいたします。