2025.03.05コラム

インプラントの炎症、早期発見で救われた!メンテナンスの重要性

西村歯科心斎橋診療所で勤務しております歯科衛生士の井上です。

今回はインプラントメンテナンスについてお話しさせていただきます。

近年、インプラントという言葉を耳にすることが増えました。

インプラント治療とは、う蝕(虫歯)、歯周病、外傷、腫瘍、先天性欠如などによって失われた歯に対して本来あった歯の代わりとして人工歯根(インプラント体)を顎骨に埋入し機能的ならびに審美的回復を図る治療のことです。

今までの自分の歯と同じように噛むことができるのが最大のメリットではないでしょうか。

しかし、メンテナンス無しでは長く使い続けることはできません。

インプラントもご自身の歯と同じようにご自身でのセルフケアと専門家によるプロフェッショナルケアの両方が大切です。

今回はインプラントをトラブルなく長期間使い続けるために必要なことをお伝えします。

目次

インプラントの構造

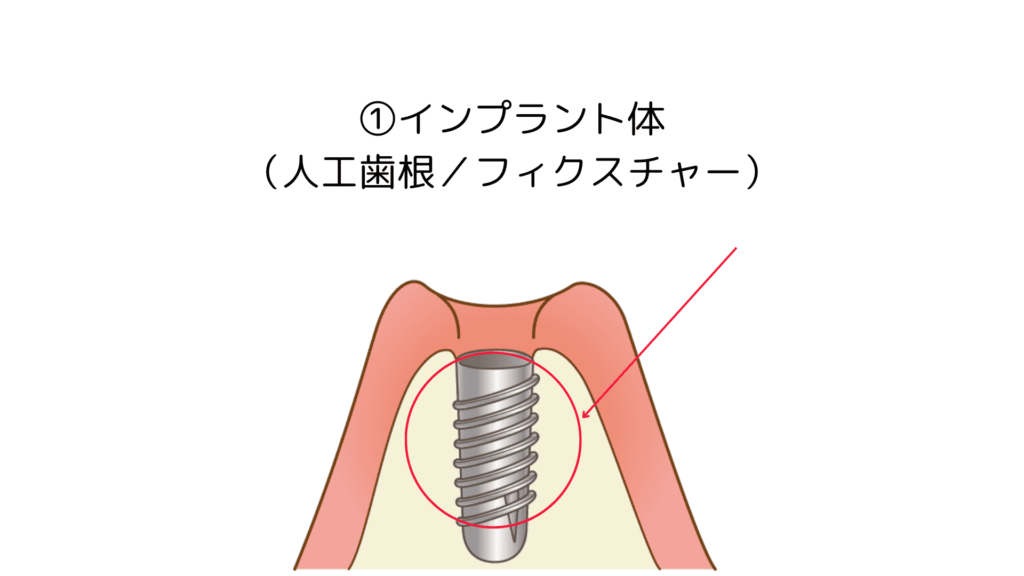

インプラントの構造や仕組みはメーカーによって異なりますが、基本は以下の3つのパーツで成り立っています。

①インプラント体(フィクスチャー・人工歯根) ②アバットメント(土台) ③上部構造(被せ物・上部間・人工歯)

①インプラント体(フィクスチャー・人工歯根)

インプラント体とは顎の骨に埋める、歯の根っこの部分の役割をしてくれるパーツです。

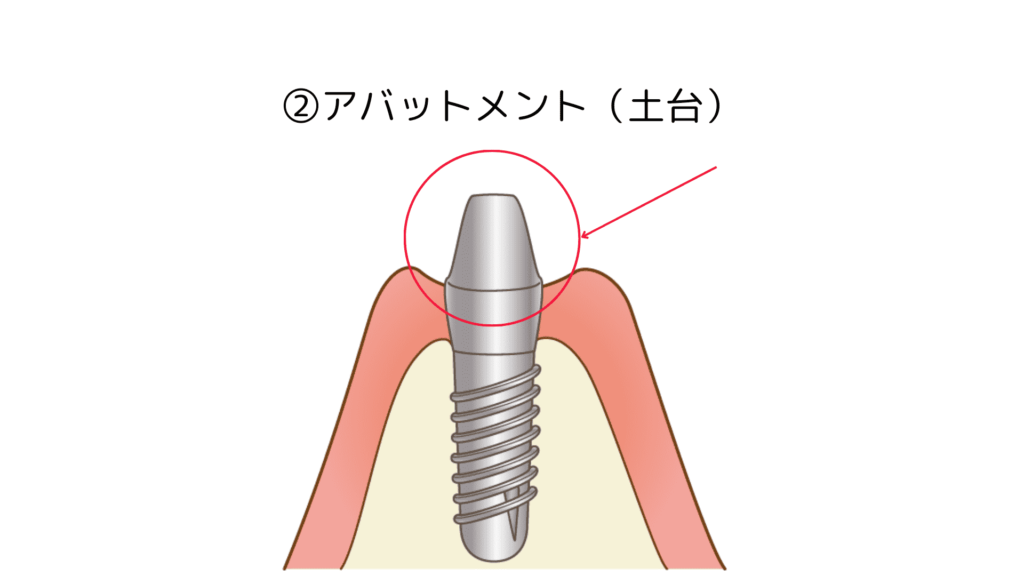

②アバットメント(土台)

インプラント体と上部構造(被せ物)を繋ぐ中間構造です。

アバットメントにはいくつか役割があります。

②−1 インプラント体を保護する

上部構造の下にアバットメントがあることで強い力がかかってもアバットメントがクッションの役割をしてくれるためインプラント体が破損するリスクを軽減します。

②−2 上部冠の角度を調整する

インプラント体は顎の骨に入れますが、骨の状態によっては真っ直ぐに入れることができず傾いてしまう場合があります。

その状態で入れたインプラント体に上部構造を入れると傾いた状態になってしまいます。

そこで角度のついたアバットメントを入れることによって上部冠の傾きを補正することができます。

インプラント体が真っ直ぐに入れることができない場合でも適切な角度に仕上げることができます。

アバットメントは全ての方に必要なわけではないので選択しない場合もあります。

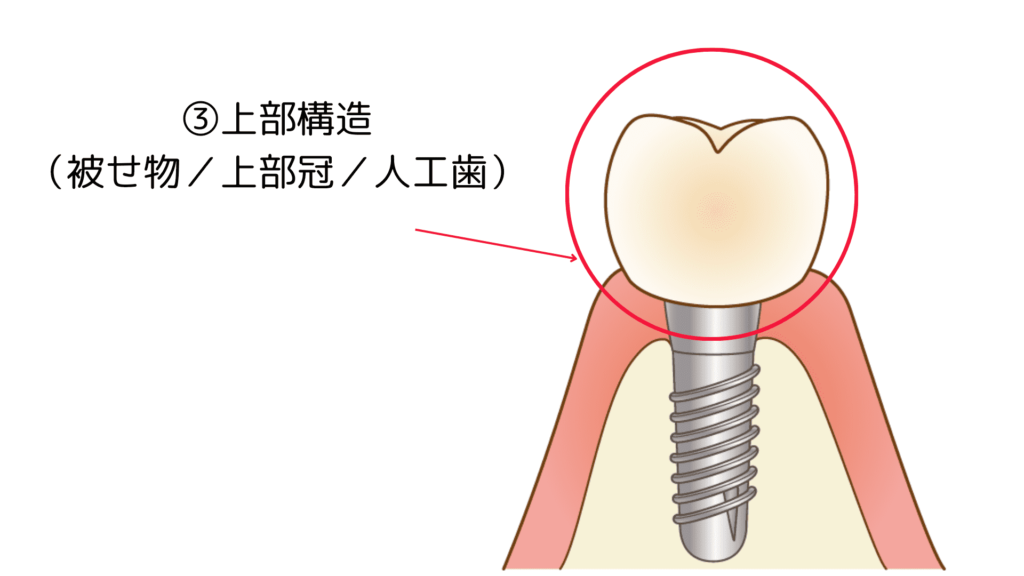

③上部構造(被せ物・上部冠・人工歯)

最終的に被せる被せ物のことです。

上部構造は「歯」の役割をする部分なので食べ物を咀嚼するために必ず必要なパーツです。

インプラント体とアバットメントはスクリュー(ネジ)で固定されており、その上に上部構造が装着されます。

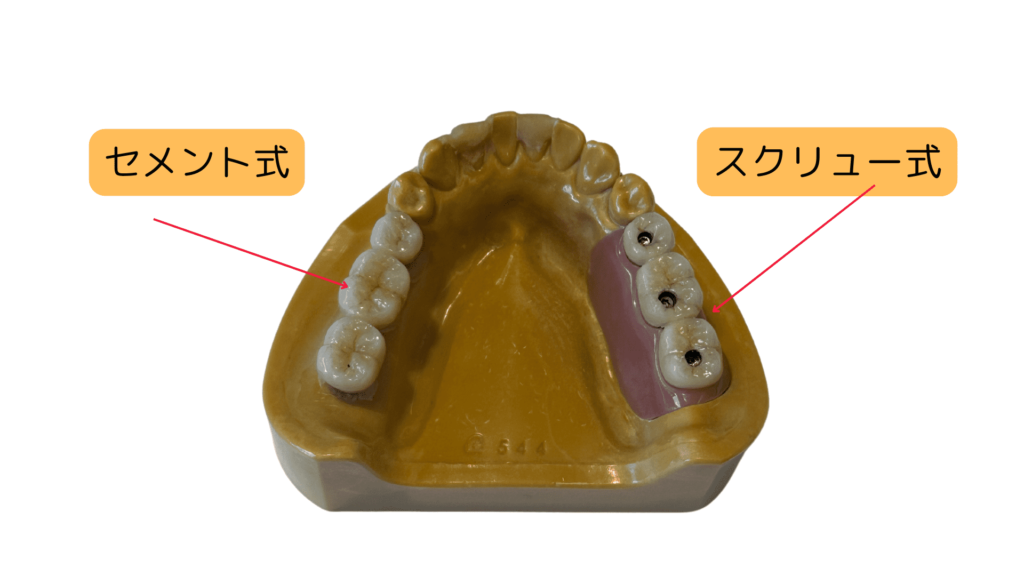

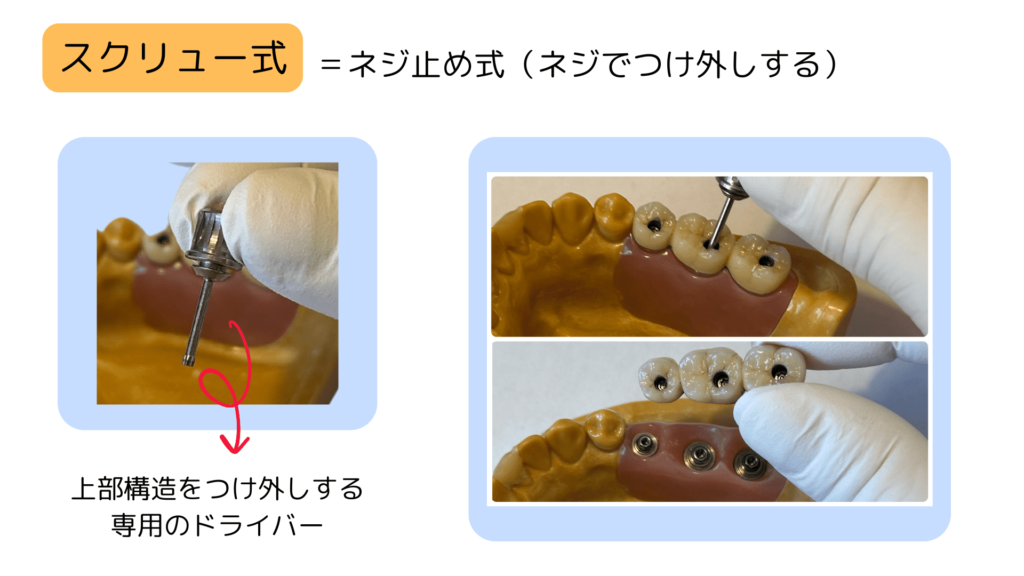

上部構造はセメントで固定する方法(セメントリテイン)とスクリューで固定する方法(スクリューリテイン)があります。

何か炎症や異常が生じたときにスクリュータイプだとネジを緩めるだけなので容易に外してチェクすることが可能なためスクリューリテインを選択される歯科医院の割合が近年増えてきております。

ですがアクセスホールと呼ばれるスクリューの穴が歯の真ん中にあるため最終的には封鎖して目立たないようにする必要があります。

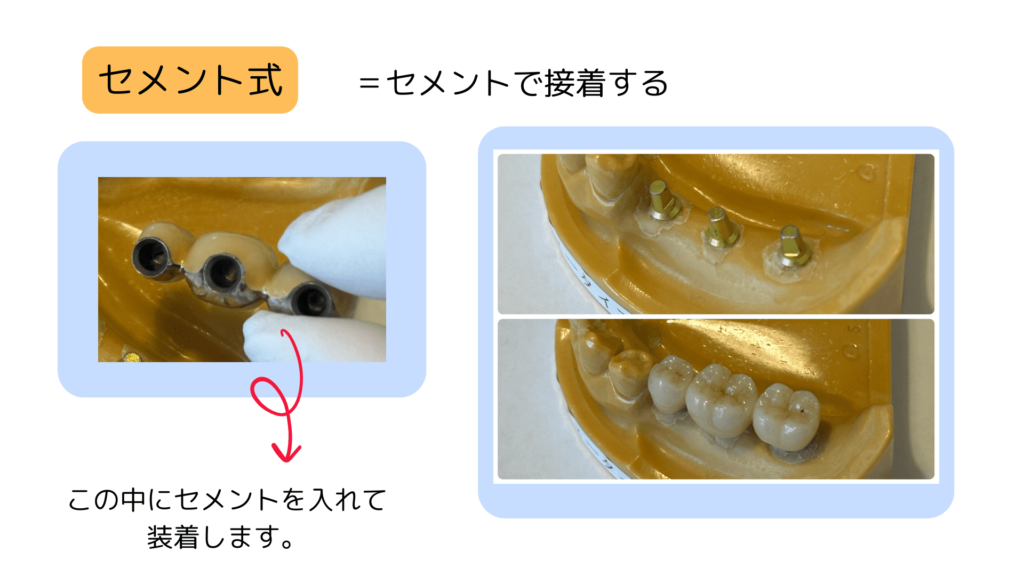

一方で、セメントリテインはアクセスホールがないので審美的には綺麗ですが何かあった時にすぐに外せない場合があるという欠点もあります。

そして、外せるように仮のセメントで装着していますがフィットがいいと取れにくい場合もあります。

その場合は、上部構造をお口の中で削りスクリュータイプへ改変することもあります。

天然歯とインプラントとの違い

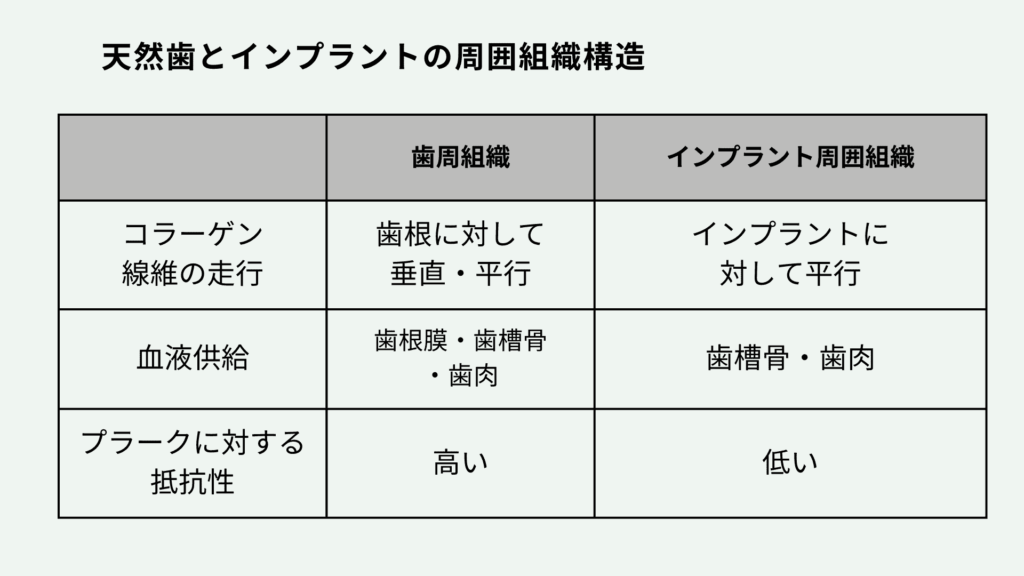

天然歯と比べてインプラントは歯周組織の周囲構造の違いから炎症に弱いと言われています。

①コラーゲン線維の走行方向

天然歯は歯根面に対して垂直と並行に繊維が走行しているため付着が強固ですがインプラントは線維の走行が水平のみのため天然歯と比べると付着が弱いです。

②血液供給の違い

天然歯は歯根膜、歯槽骨、歯肉の3方向からの十分な血液供給がありますがインプラントは歯根膜が存在しないため歯槽骨、歯肉の2方向のみのため血液供給量が少ないです。

血液は感染からの防御力に関わるため血液供給量が少なくなることで細菌への抵抗力が弱くなってしまいます。

そのためインプラントは感染防御力が天然歯に比べると弱く、炎症も急速に進みやすいです。

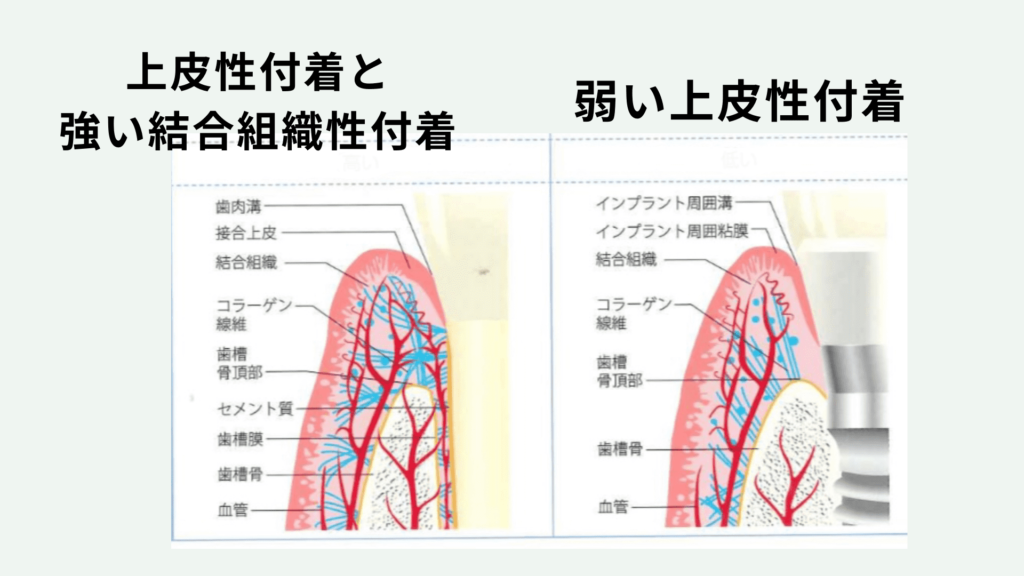

③付着

付着とは生体のバリアのようなもので大きく分けて上皮性付着と結合組織性付着があります。

結合組織性付着:歯(セメント質)と骨が歯根膜でしっかりと付着されており、破壊されにくいが再生もしにくい結合組織性付着

付着の破壊と再生が困難

天然歯で見られる付着

上皮性付着:歯と歯肉がぴったりとくっついてるだけの状態なのでが残っていると簡単に付着は剥がれてしまう

付着の破壊と再生が容易

インプラントで見られる付着

インプラントにはセメント質がないため結合組織性付着は見られません。

天然歯では結合組織性付着がバリアとなり炎症を食い止めますがインプラントの場合は天然歯に見られるような結合組織性付着がないため炎症は容易に骨まで到達して直接的に骨吸収を起こします。

インプラント周囲粘膜炎とインプラント周囲炎について

インプラントは虫歯にはなりませんが、しっかりとケアができていないと天然歯と同じようにインプラントの周りに炎症が起こり歯周病になってします。

インプラントの炎症には2種類あります。

インプラント周囲に生じる炎症性疾患を「インプラント周囲疾患」といい、「インプラント周囲粘膜炎」と「インプラント周囲炎」に分けられます。

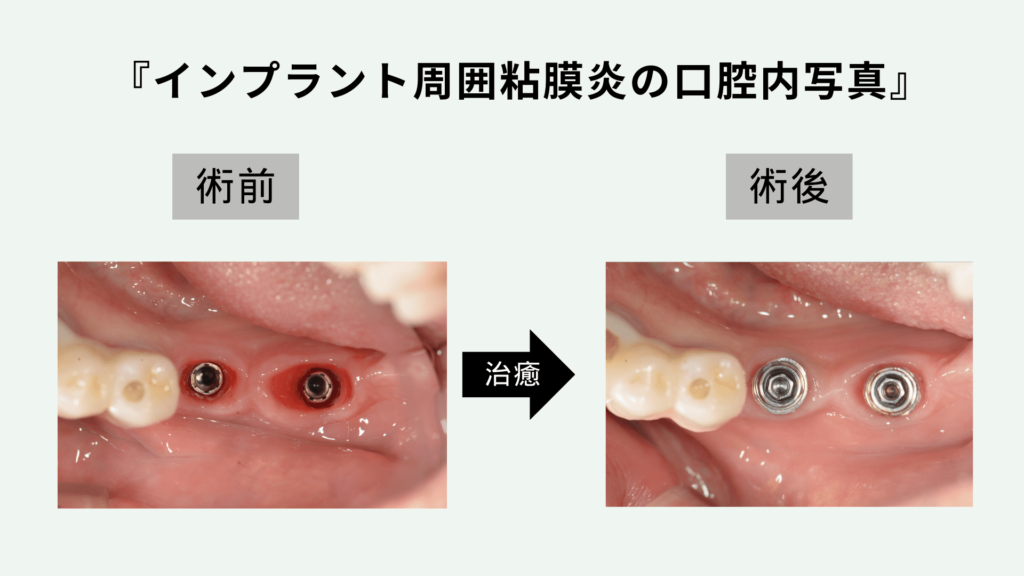

「インプラント周囲粘膜炎」は炎症が周囲の粘膜にのみ限局する可逆的炎症過程(治癒することができる)と定義されます。

なので天然歯の歯肉炎と同じく徹底的なプラークコントロールで治癒することができます。

一方、「インプラント周囲炎」は周囲粘膜だけでなく骨にまで炎症が及び、骨吸収を伴います。

インプラント周囲炎を確実に治癒させる方法は現時点ではありません。

インプラント周囲炎を発症すると改善が困難となるため粘膜炎の段階で発見することが大切です

インプラントメンテナンスにおける歯科衛生士の役割

インプラントメンテナンスの一番の目的はインプラント周囲粘膜炎の予防とインプラント周囲粘膜炎の早期発見することです。

発症したインプラント周囲炎を治癒させる確実な方法がない現在、前段階であるインプラント周囲粘膜炎を適切に診査して発見すること、そして確実に周囲粘膜炎を治癒させることが大切です。

インプラント周囲粘膜炎は可逆性であり完治させることができる病気です。

日頃のメンテナンス時に異変に気づき早い段階で進行を止めることができれば悪化を防ぐことができます。

早期発見をするためにも、定期的な検査、メンテナンスがとても重要です。

健康なインプラントがインプラント周囲粘膜炎を発症するタイミングに最初に対面するのはメンテナンスを担当する歯科衛生士です。

そのため

「どのような診査をするのか」「インプラント周囲粘膜炎を発見した場合はどのように対処・指導したらいいのか」

などの知識と技術を明確にしておく必要があります。

インプラントメンテナンスの必要性

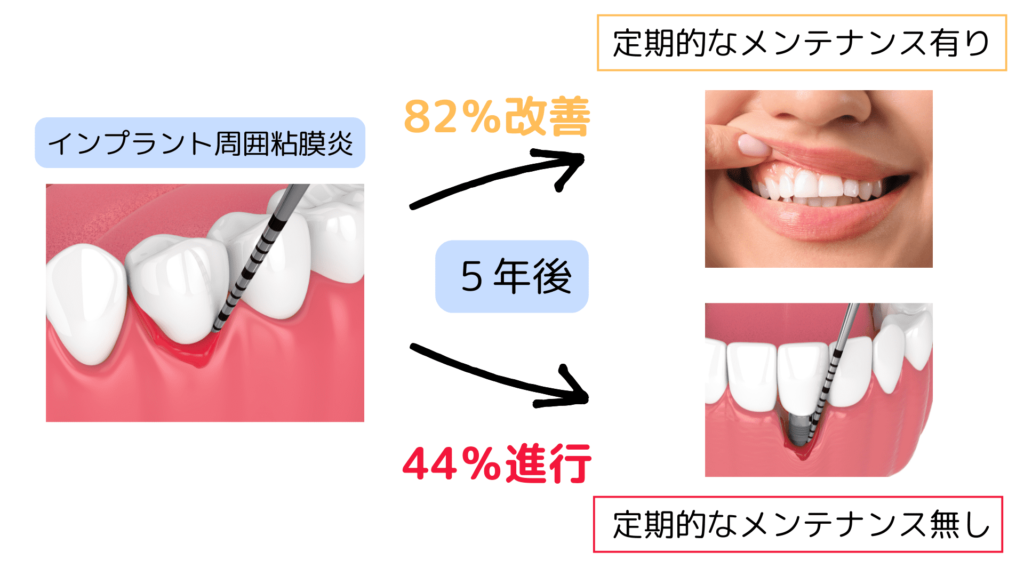

インプラント周囲粘膜炎を発症した患者さんで、その後に定期的なメンテナンスを受診した場合には5年後に82%の患者さんでインプラント周囲粘膜炎は改善していましたが、定期的にメンテナンスを受診していない場合には5年後に44%患者さんがインプラント周囲炎に進行していたという報告があります。

つまり、定期的なメンテナンスを受けていないということはインプラント周囲炎発症のリスクファクターであることということになります。

しかし国民生活センターの報告では、インプラント治療を受けた患者さんの約4割がメンテナンスを受けていないとされています。

まとめ

口腔内を健康に保つためには患者さんによるセルフケアと歯科衛生士によるプロフェッショナルケアの二つが大切です。

インプラント周囲炎が問題視される現在、適切なメンテナンスが重要です。

しかし、治療後良好な状態を維持するためにはメンテナンスだけではなく、日々のセルフケアの重要性を理解してもらう必要があります。

インプラントが炎症していないかを適切に検査し、もし炎症があればインプラント周囲粘膜炎のうちに治癒させることが私たち歯科衛生士の役割です。

しかし、良好な状態を維持するためには日々のセルフケアがとても重要となるため、患者さんと歯科衛生士の双方の協力があってこそ健康な状態を保つことができ、長期の安定に繋がります。

そのためメンテナンスとセルフケアの重要性を伝え理解してもらうことがインプラントを守るためにはとても重要です。