2025.01.08コラム

歯がしみる!

西村歯科心斎橋診療所、院長の秦です。

気温がどんどん低下し冬らしい季節になって今日この頃、皆様お元気に過ごされてますでしょうか?

今回のコラムは”歯がしみる”原因と治療法、対策について書きたいと思います。

1、健康な歯なのに冷たいものがしみる場合。

2、治療したのに冷たいものがしみる場合。

目次

健康な歯なのに冷たいものがしみる場合。

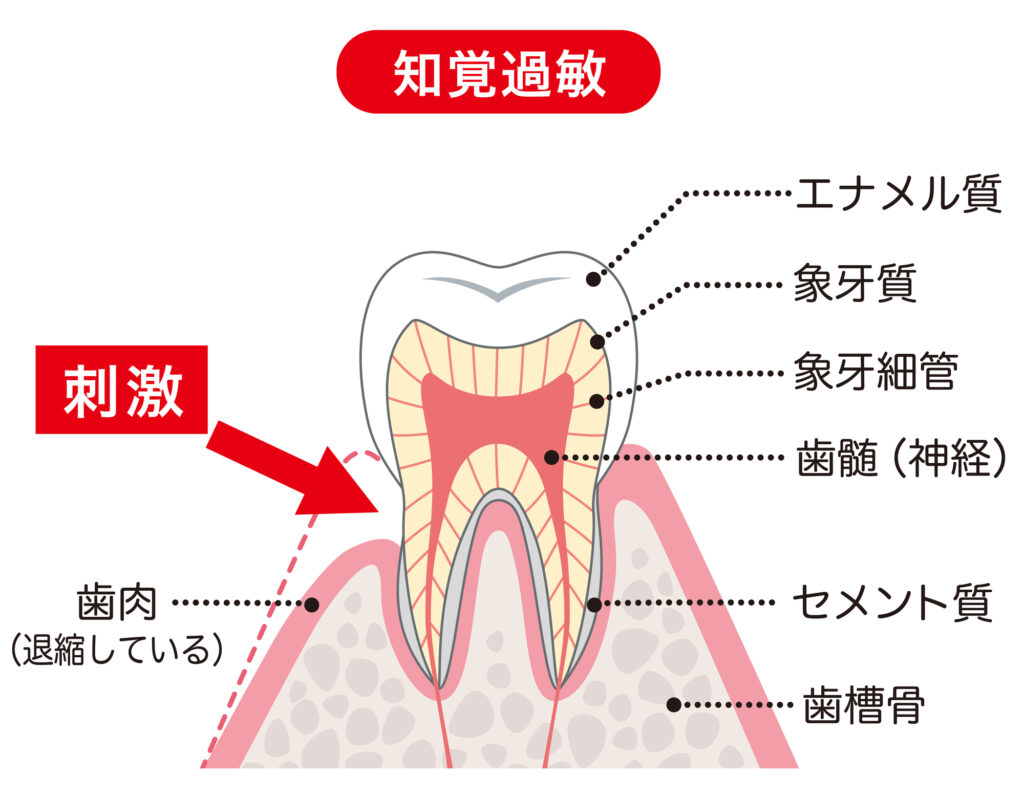

ズバリ知覚過敏です!

知覚過敏とは文字通り”知覚”が”過敏”になっている状態です。

刺激に対して痛みを感じやすくなっている状態で、本来であればしみない飲み物、食べ物がある一部の歯に痛みを感じさせる状態を言います。

その範囲は人それぞれで、多くの患者さんは1本の歯に症状が出ることが多いですが、稀に全体的にしみるとおっしゃる方もいらっしゃいます。

ではなぜ知覚過敏が起きるのでしょうか?

原因① 歯磨きの仕方

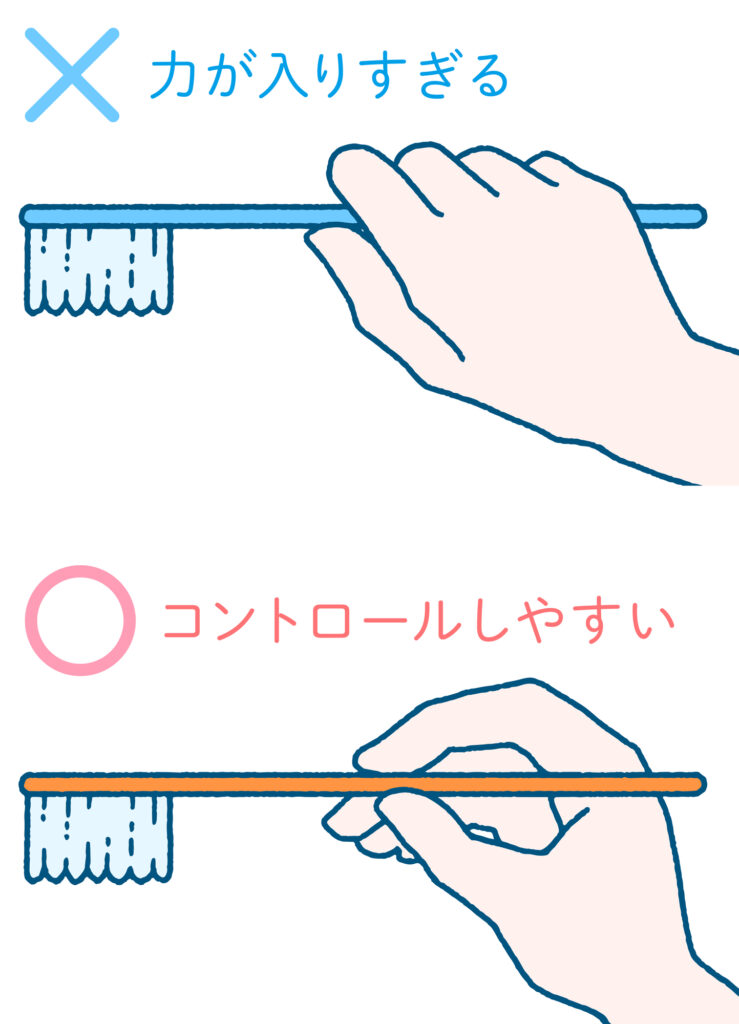

歯磨きを強い力でゴシゴシ横磨きでしている方がいらっしゃいます。

何を隠そう私もそうでした。

小さい頃にしっかり歯磨きしなさいと言われ育った私は、歯ブラシを握り締めゴシゴシを歯ブラシを横に動かし磨いてました。

歯周病科の実習の時間があるのですが、それまでは歯磨きの仕方を考えたことはありませんでした。

歯ブラシを握り締め横にゴシゴシと力一杯動かすと、歯頸部(歯の歯根と歯冠の間)が削れてしまって神経に近づくことで知覚過敏が起きます。

握り締めるの(パームグリップ)ではなく、ペンを持つ(ペングリップ)ようにすると過剰な力がかかりませんし、細かなところまで磨くことができます。

対策)

- 正しい歯磨きの仕方を習いましょう。

- あなたにあった歯ブラシを勧めてもらいましょう。

- 硬すぎる歯ブラシはお勧めしません。

- フッ素入り歯磨き粉を使いましょう。

- シミテクトなどの知覚過敏抑制効果があると言われる歯磨き粉を使用することで効果がある場合があります。

原因② 歯軋り、食いしばり

歯軋り、食いしばりが強い人は歯に力がかかり過ぎて知覚過敏になることがあります。

諸説ございますが、強い食いしばりと歯軋りをすることで歯に強い力が加わると歯が押さえつけられて、神経に流れるべき血液の流れが阻害され再び血流が回復したときに知覚が過敏になると言われています。

夜間に食いしばり、歯軋りをする人、日中も食いしばり(contact tooth habit=上下の歯が触れている状態。本来は食事をしたり、力を入れる時以外は上下の歯は触れていません。)がある人には知覚過敏が起きやすくなります。

対策)

- ナイトガード(夜間に装着するマウスピース)を装着しましょう。

※噛み合わせが変化する方もいらっしゃるので歯医者で適切に診断して作成をお願いしましょう。 - 日中の食いしばりをやめましょう。

※認知行動療法を試しましょう。何か作業をしているときに日中の食いしばりは起きます。 - デスクワークをする人はデスクトップの画面に付箋で”歯と歯を触れない”と書いて目につくところに貼りましょう。そのメモを見ることで口を少し開けるように意識しましょう。

私見ですが交感神経が優位な人に食いしばりが見られます。

睡眠を見直したり、食事内容を見直しましょう。

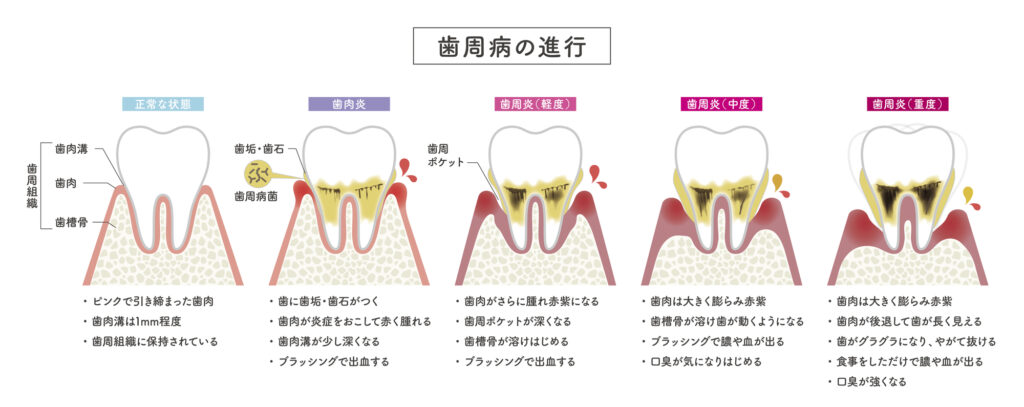

原因③ 歯周病が進行し歯根が見えている。

歯周病が進行するとはを支える骨が吸収しなくなっていきます。

歯を支える骨がなくなると骨を保護している歯肉も同じように少なくなってしまします。

歯肉が少なくなると健康な時には歯肉によって覆われていた歯根が露出して歯が長くなったように見えます。

歯根は神経に近く、知覚が過敏でありますので歯周病が進行し歯根が露出すると知覚過敏の症状が出ます。

対策)

- 歯科医院で適切な歯周病治療を受けましょう。

(歯周病治療についてはコラムをご参考にしてください。)

- フッ素配合歯磨き粉や知覚過敏抑制効果のある歯磨き粉を使いましょう。

原因④歯にクラック(ヒビ)が入っている。

神経がある歯にヒビが入っていると噛んで違和感がある、歯がしみるといった症状が出ます。

ヒビといっても完全に割れている状態ではなく、拡大鏡などでよく見ると見える程度でも症状が出ることがあります。

ヒビを中心として歯が開く力がかかります。

対応)

- 神経を保存した状態で被せ物を装着します。

※歯を覆うように被せることでヒビがそれ以上進まないように歯を保護します。

神経を残すことで将来起きる歯根破折のリスクを下げることができます。

原因⑤ プラークが付着している。

プラーク(細菌の塊)や磨き残しがあるとその中の細菌が酸を出しますのでしみることがあります。

対応)

- 歯科衛生士さんに正しいブラッシング法を教わって歯を丁寧に磨きましょう。

- 歯ブラシだけではなく補助的清掃用具、歯間ブラシやデンタルフロスを使いましょう。

原因⑥ 噛み合わせに問題がある。

上下の歯が触れ合って噛み合っていることを噛み合わせと言いますが、歯科では咬合と言います。

咬合は基本的にはこのような状態が良いという指標はありますが、歯並び、顎の動き方など千差万別なので人によって許容範囲も違い基本から離れていても全てが異常であるわけではありません。

そのため噛み合わせの診断は難しいのですが、しみている歯に早期接触(噛み合わせた時に一部の歯だけが最初に当たる状態)であると削って調整することで症状が軽減することがあります。

しかし噛み合わせの調整は慎重の診断が必要で、歯を削って調整してしまったせいで”どこで噛んでいいかわからない”などの噛み合わせが不安定になることがあります。

噛み合わせの診断は非常に難しく経験のいることです。

慎重に診断することが非常に大切です。

対応)

- 噛み合わせの調整

- マウスピースの装着

治療したのに冷たいものがしみる場合。

虫歯の治療をした後に歯が痛うことやしみることはよくあります。

基本的に虫歯を取り除くことは歯を削ることになりますのでその分歯髄(歯の中の神経)に近づくことになりますのでどうしても起きることがあります。

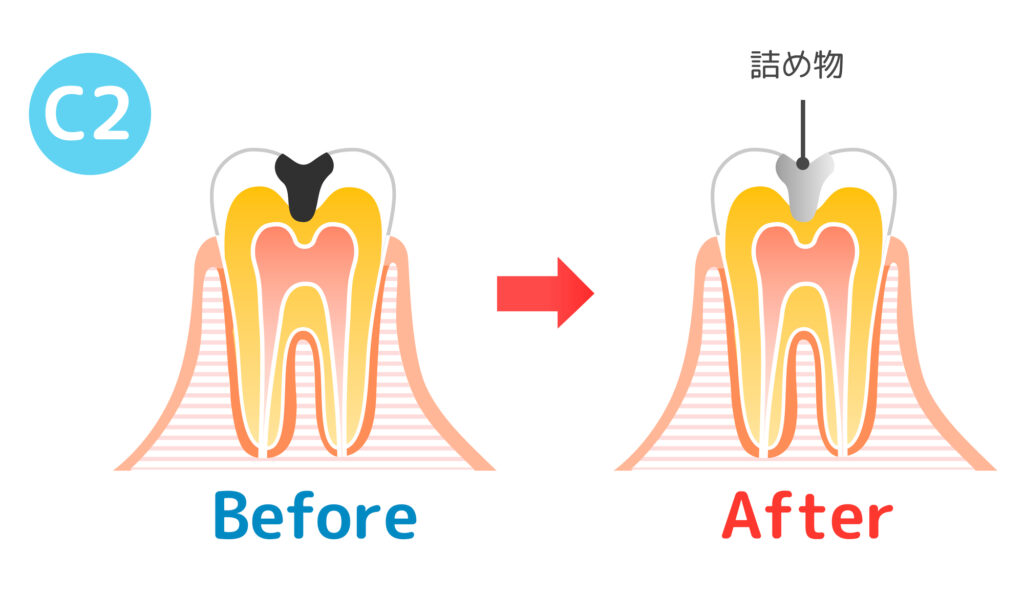

原因① 虫歯が大きくて神経に非常に近い。

虫歯は大きくなると歯髄(歯の神経)に近くなります。

虫歯の治療は感染している歯質(歯)を削り取ることと、修復物(セメントやレジン)で封鎖することが鉄則です。

しっかりと封鎖するためにはしっかり接着するために感染した歯質は可及的に取り除く必要があります。

そのことで神経の非常に近くまで歯を削ることがあります。

原因② 封鎖、接着がうまくできていない。

虫歯を治療する時にはしっかりと接着し、封鎖することが重要です。

接着した材料と歯に隙間があると治療後にしみることがあります。

原因③ 治療した後の詰め物の噛み合わせが合っていない。

詰め物の噛み合わせが強く当たっているとしみることがあります。

西村歯科心斎橋診療所での虫歯治療のポイント

・処置前にレントゲンを必ず撮影します。

レントゲン撮影することで虫歯の深さを知ることができます。虫歯を削る深さ量を処置前に知ることで、神経までの距離をおおよそ把握することができます。神経までの距離がわかれば治療の際に起きるであろう偶発症に対して対応ができます。 虫歯の大きさを把握することで治療回数と詰め物の種類などをあらかじめご説明できます。

・4倍の拡大鏡、マイクロ顕微鏡を使用します。

裸眼で治療するより数段高いレベルの治療が可能になります。視野を拡大することで隙間がなく接着することができます。

・できるだけ神経を保存できるような治療をいたします。

虫歯を取り除いていって神経が露出した場合、すべての神経を取るのではなく部分的に神経を取り除く方法(Vital Pulp therapy)で神経を保存します。

・噛み合わせの調整には細心の注意をはらいます。

治療したところの噛み合わせに違和感があると他の歯にも影響することがあります。噛み合わせをチェックする咬合紙(色紙のような)は25μmの厚みのものだけではなく12μmの厚みのものを使用し繊細にチェックします。

歯がしみる原因は様々あります。

時には様子を見ていてもなくなる場合もありますが、虫歯や歯周病が原因だと後から強い痛みになることがあります。

まずは歯科医院を受診することをお勧めいたします。

当院は治療だけではなく予防、メンテナンスにも特化した医院です。

歯と健康を守るため、当院ではスタッフ一同一丸となり対応しております。

ご予約はwebからも承っております。

ぜひあなたの健康を守るのを当院にお任せください!