2025.09.24コラム

寝る前の○○が虫歯の原因になってるかも?~歯科衛生士が語る、見落としがちな虫歯のリスク~

皆さんは寝る前の習慣に何か時別なことをしていますか?

夜、寝る前にホッと一息つくために、甘い温かい飲み物を飲んだりしていませんか?実は、その何気ない習慣が、あなたの歯にとって大きなリスクになっているかもしれません。

当院は予防に特化した歯科医院として、患者さんごとの虫歯リスクを分析し、その人にあった予防方法を提案しています。

しかし、日々の診療の中で感じるのは「歯磨きを一生懸命しているのに虫歯になる人が多い」ということです。

その原因の一つに、寝る前の飲食習慣があるのです。

今回のコラムでは歯科衛生士の視点から「なぜ寝る前の飲食が虫歯に繋がるのか?」を深掘りしながら、生活習慣を見直すヒントやアドバイスをお伝えします。

目次

1 虫歯は歯磨きだけでは防げない?

1−1 予防歯科の考え方とは?

虫歯予防と聞いて、まず思い浮かぶのは「歯磨き」ではないでしょうか?もちろん歯磨きは大切です。

でも、それだけでは‘‘虫歯にならない保証’’にはなりません。

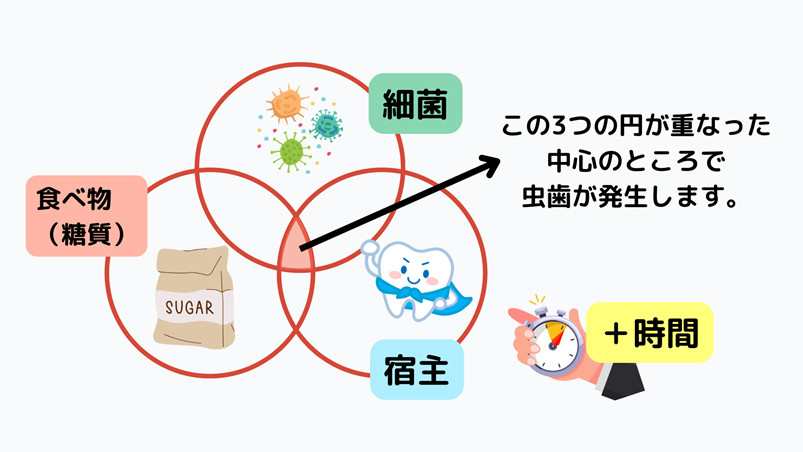

なぜなら、虫歯は細菌・宿主(歯の質)・食べ物(糖質) に、さらに 時間 が加わったときに発生するからです。

つまり、歯磨きだけでなく、食生活やだらだら食べの習慣、唾液の働きなどを含めた総合的な管理が重要になります。

例えば、糖が含まれる飲食物を摂る頻度が多かったり、だらだら食べ・だらだら飲みをしていたりすると、どれだけ丁寧に歯を磨いていてもリスクは高くなります。

また、唾液の量が少なかったり、唾液の緩衝能(酸を中和する力)が弱かったりすることも虫歯のリスクが高くなる要因です。

予防歯科では、単なる「治療」ではなく、「原因を突き止めて虫歯の再発を防ぐ」ということにフォーカスします。

虫歯がなぜできたのかという「理由」に目を向けることからスタートします。

つまり、患者さん一人一人の生活習慣やお口の中の環境を徹底的に把握し、その人に合った予防方法を提案することが重要です。

1−2 唾液検査でわかるリスクとは

唾液には、虫歯予防に欠かせない様々な働きがあります。

例えば、食後、賛成に傾いた口腔内を中和する「緩衝作用」や、汚れや細菌を洗い流す「自浄作用」、初期の虫歯を修復させる「再石灰化作用」など虫歯予防するために必要不可欠な作用がたくさんあります。

他にも食べ物を飲み込みやすくするための「潤滑作用」、乾燥や刺激から口腔内の粘膜を守る「粘膜保護作用」など私たちが毎日快適に生活するために、サポートしてくれています。

当院では、唾液検査として以下の二点をチェックしています。

・唾液量(刺激時唾液):少ないと洗浄力・再石灰化力が弱まり細菌が繁殖しやすくなります。

・唾液緩衝能(中和力):酸を中和する力が弱いと食後に長時間、口腔内が酸性の環境が続きエナメル質が溶けやすくなります。

こうした検査結果から虫歯リスクを明確にすることができます。唾液の分泌量が少ない方だと例えば、口呼吸の癖があったり、水分補給が足りていなかったりなどの要因が考えられます。唾液に影響する要因は生活習慣に潜んでいます。

2 夜の飲食習慣がカリエスリスクを上げる理由

2−1 就寝前の〇〇、これが意外と危ない!

寝る前にちょっと甘いものをつまんだり、ホットドリンクを飲んだり…そんな習慣ありませんか?

実はこの寝る直前の飲食があなたの歯にとって大きなリスクになることをご存知でしょうか?

というのも、寝ている間は唾液の分泌量がグッと減るからです。

上記で説明したように唾液は口の中の酸を中和し、食べカスや細菌を洗い流し、歯の表面を修復する大切な働きをしています。

でも、夜になると体が休息モードに入り、唾液量が減少してしまいます。そんな休息モードの状態の口腔内に糖分や酸を含む飲食物が残っていると…

・酸を中和できず、酸性の状態が長時間続いてしまう

・歯がじわじわと溶かされてしまう(酸蝕症)

・虫歯菌が活発に動き出す

というまさに‘‘虫歯にとってのゴールデンタイム’’がスタートしてしまうのです。

寝る前の飲食習慣が虫歯のリスクを大きく上げる要因となってしまいます。

2−2 食事アンケートでわかる、あなたの見えない虫歯リスク。

思わぬ落とし穴が…

当院では患者さんに「食生活アンケート」というものをお渡ししており、三日間の飲食内容とその時間をできるだけ詳しく書いていただいています。これは単に「何を食べたか」だけでなく、「いつ食べたか」によって、虫歯や酸蝕症のリスクを総合的に評価するための重要な資料です。

この食生活アンケートを見ていると、

・寝る前のココアやホットレモン、甘酒、乳酸菌飲料、お酢の入った健康飲料

・ドライフルーツや夜のフルーツ習慣

など一見、健康志向に見える選択が、実は虫歯や酸蝕症のリスクを

大きく高めているケースが多々あります。

特に、寝る前に摂ることで唾液の働きが弱まり、長時間酸や糖が歯に接触する環境が整ってしまうのです。

患者さんの多くは「まさかコレが原因だったなんて」と驚かれることが多く、そこから飲食のタイミングや内容を見直すきっかけにも繋がっています。

私たちは、アンケートを通じて“見えないリスク”に気づいてもらい、日々の予防行動につなげることを大切にしています。

2−3 間食のタイミングがリスクを左右する

「何を食べたか」だけでなく、「いつ食べたか」が虫歯リスクを大きく左右することをご存知でしょうか?

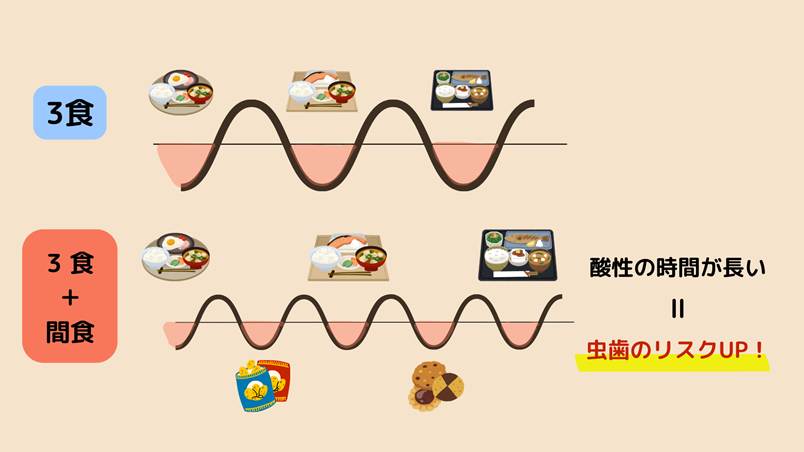

例えば、朝昼晩の3食だけをしっかり食べる人と、それに加えてちょこちょこと間食をする人では、虫歯のリスクは全く異なります。

虫歯菌は、口に入ってきた糖分を栄養にして酸を出します。

そしてその酸が歯の表面のエナメル質を溶かし虫歯を作っていきます。

この酸が出てから唾液の緩衝作用によって中和されるまでに大体40分〜1時間程度かかります。つまり、食べ物や飲み物を口に入れるたびに口の中は“酸性の海”になってしまいます。

間食の間隔が短かったり、頻繁に飲み物(糖や酸を含む)を口にしていたりすると、口の中が中和される前にまた酸が発生してしまい、エナメル質が再生する暇もなく溶かされ続けることになります。

ですから、「何を食べるか」に加えて、「いつ食べるか」も見直すことが、虫歯予防において非常に大切です。

3 酸蝕症にも要注意!見落とされがちなリスクとは

虫歯と似ているようで違う病気、それが「酸蝕症」です。

これは糖ではなく「酸」そのものによって歯が溶かされてしまう病気です。

酸蝕症を引き起こす原因として代表的なのが以下のような飲み物です。

・柑橘系ジュース(オレンジ、レモン、グレープフルーツなど)

・スポーツドリンク(アクエリアス、ポカリスエットなど)

・炭酸飲料(コーラ、炭酸水を含む)

・経口補水液(OSー1など)

これらは一見‘‘健康のため’’に摂っている方も多いのですが、PHが低いため歯の表面を溶かしてしまうのです。

酸蝕症は虫歯のように黒くならず、気づかないうちに歯が薄くなったり、しみたり、欠けたりします。

暑い時期に頻繁に摂るスポーツドリンクや経口補水液は、虫歯と酸蝕症の両方のリスクを持っているため注意が必要です。

4 熱中症対策と歯の健康、どう両立する?

夏場は外で働く方や部活・スポーツをする子供たちにとって、塩分や水分補給は命を守るために大切なことです。

だからこそ、「虫歯が心配だから飲まないで」とは決して言えません。

大切なのは、飲み方とタイミングを工夫することです。

例えば…

・経口補水液やスポーツドリンクを飲むときは合間にお水を挟んで口腔内を中和させる

・長時間かけてダラダラ飲むのではなく時間を決めて短時間で飲む

・飲んだ後は口をゆすぐ

・寝る直前に飲むのは控える(最低でも一時間は開ける)

・無糖の経口補水ゼリーや錠剤タイプの塩分補給など製品選びに注意する

歯の健康も熱中症対策もどちらも大切だからこそ、上手にバランスを取って守っていきましょう!

5 患者さんごとに合わせたパーソナル予防の提案

5−1 オーダーメイドの予防プログラムとは

当院では誰にでも同じようなアドバイスや指導はしていません。

なぜなら、同じように歯を磨いていても、虫歯になる人とならない人がいるからです。

その差が…「虫歯リスク」です。

唾液量が多くても頻繁な間食でリスクが高くなっていたり、歯磨きが完璧でも唾液緩衝能が弱く食後の酸が中和されずらく、歯が溶けやすくなったりリスクは人それぞれです。

そういったリスクを分析し

・食事の改善アドバイス

・歯磨きの指導

・生活習慣の見直し

などの予防プログラムを提案します。

例えば、寝る前に甘いホットドリンクを飲む習慣がある方は、飲む時間を夕食時に変更してもらい寝る前に温かいものを飲みたい場合は白湯にしたり、虫歯になりにくい生活のための「小さな工夫」を一緒に考えていきます。

5−2 なぜ1人1人違うアプローチが必要なのか?

虫歯は「生活習慣の一つ」と言われるように、その人の生活スタイルと密接に関係しています。

つまり、虫歯の予防には“一人一人に合った戦略”が必要なのです。

実際、同じ家庭に育った兄弟・姉妹でも虫歯ができやすい人とそうでない人がいます。体質や唾液の性質、食べ物の好み、時間の使い方、ストレスの有無…など全てが虫歯のリスクに影響するからです。

予防歯科とは、こうした「個人差」に寄り添うことです。

私たち歯科衛生士は、患者さんとの会話や食事アンケート、唾液結果をもとにどんな生活が虫歯を引き寄せ、どこを改善すればリスクを下げれるのかを一緒に考えていきます。

「患者さんにとってベストな予防」を見つけること。それが、私たちが日々取り組んでいることです。

6 まとめ 〜虫歯にならないために習慣を見直そう!〜

食生活アンケートを拝見していると、1日の中でどの時間に、どんな飲食を繰り返しているかが虫歯や酸蝕症のリスクに直結していることがよく分かります。

「健康のため「リフレッシュのため」と思って取り入れている飲み物や間食が、実は歯にとっては負担になっていることも少なくありません。

大切なのは、「これを食べてはいけない」という制限ではなく、ご自身の生活スタイルに合った“リスクを減らす工夫”を知ることです。食べるタイミングを変える、ダラダラ食べを避けるなどの小さな意識の積み重ねが将来の歯の健康を大きく左右します。

食生活の見直しは虫歯リスクを大きく下げる重要なポイント。せっかくの努力を台無しにしないためにも、日常の小さな選択を変えていくことが最も確実な予防方法です。 当院では唾液検査や食生活アンケートを通じて、お一人お一人に合った予防法をご提案しています。「しっかり磨いているのに虫歯ができてしまう」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。