2025.08.27コラム

虫歯は昔なかった!?歯と虫歯の歴史を歯科衛生士が解説

目次

永久歯という名前の由来とは?

私たち歯科衛生士が日々の診療でよく耳にする質問のひとつが「永久歯って、どうして“永久”って言うの?」という素朴な疑問です。実はこの名前、単なる偶然ではなく、しっかりとした意味と歴史が込められているんですよ。

永久歯とは、乳歯が抜けた後に生えてくる大人の歯のことを指します。この歯は、基本的に一度生えたら生涯使うことを前提としており、「一生ものの歯」という意味で「永久」という言葉がつけられました。乳歯は子どもの成長過程で抜け落ちる「一時的な歯」なので、それと区別するためにも諸説ありますが、「永久歯」という名前がつけられたようです.

とはいえ、永久歯といっても「永久に持つ」保証があるわけではありません。虫歯や歯周病、歯ぎしり、事故などで失われることもあります。だからこそ、私たち歯科衛生士は患者さんの大切な永久歯を一日でも長く保つためのケアとアドバイスが必要不可欠です。

永久歯という言葉には、「大切に使ってね」「一生の宝物だよ」というメッセージが込められているように感じます。名前の由来を知ることで、少しでも歯を大切に思う気持ちが芽生えてくれたら嬉しいです。

「永久」とはどんな意味?

「永久」と聞くと、何かがずっと続く、変わらない、終わりがない…そんなイメージを持つ人が多いですよね。実際に辞書を引くと、「いつまでも変わらずに続くこと。限りがないこと。」といった意味が出てきます。この言葉が歯に使われた背景には、人間の体の中で“変わらない存在”としての歯への期待があったのかもしれません。

永久歯は、6歳頃から12歳前後にかけて乳歯と入れ替わる形で生えてきます。そして、第三大臼歯(いわゆる親知らず)を含めると、全部で32本が揃うのが通常です。これらの歯は、生え変わりのタイミングを逃すともう替えがきかない。だからこそ“永久”という言葉が重く響くのです。

ただし、残念ながら「永久」という名に反して、実際には永久歯を失う人は少なくありません。虫歯や歯周病、外傷などで歯を失う原因はさまざま。私たち歯科衛生士は、その「永久」をできる限り長く保つサポートを日々行なっています.

乳歯と永久歯の違い

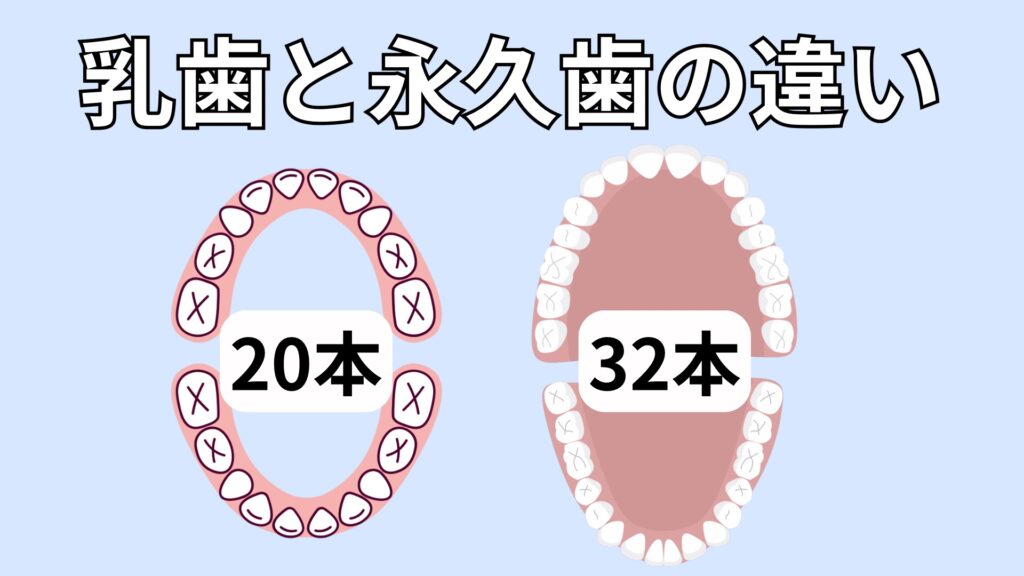

乳歯と永久歯の違いを説明する機会は、歯科衛生士にとってとても大切な教育の一環です。特に小児歯科の現場では、保護者の方に向けてこの違いをわかりやすく説明することが求められます。

乳歯は全部で20本あり、生後6ヶ月ごろから生え始め、3歳前後でほぼ全てが生え揃います。この歯は子どもの成長を助ける歯であり、食べる・話す・顔の形を整えるなど重要な役割を果たしますが、成長に応じて順次抜けていきます。一方、永久歯は最大で32本。役割の中心は噛むことですが、それだけでなく発音や表情、さらには身体の健康にまで大きく影響する存在です。

また、構造にも違いがあります。乳歯はエナメル質や象牙質が永久歯に比べて薄く、虫歯になりやすいという特徴があります。そのため、乳歯の虫歯はあっという間に進行してしまうので要注意。永久歯は構造的にやや丈夫ですが、それでも油断は禁物。特に生えて間もない永久歯は未成熟で、むしろ虫歯に対しては非常にデリケートな組織です.

永久歯を守るためにも、乳歯の時から丁寧なケアと習慣が必要不可欠になります.

歯の歴史:人類と歯の長い旅路

私たちの口の中にある歯。実はこの「歯」、人類の歴史を映す鏡ともいえる存在なんです。考古学的な研究によると、数万年前の人類の化石から見つかる歯には、現代のような虫歯の痕跡は非常に少なかったことがわかっています。ではなぜ、現代人は虫歯になりやすいのでしょう?

その理由は「食生活の変化」にあります。原始人は主に狩猟採集生活をしていたため、肉や野菜、木の実などを食べていました。これらの食品には糖分がほとんど含まれておらず、歯にとっては理想的な食事内容だったのです。しかし、農耕が始まり、穀物を主食とする文化が生まれたことで、炭水化物の摂取が増加。これが虫歯のリスクを一気に高める結果となりました。

さらに時代が進むと、砂糖が一般家庭にも普及。これが虫歯の爆発的増加に拍車をかけることになります。特に18世紀から19世紀の産業革命以降、精製された砂糖が大量に出回るようになり、虫歯は“現代病”として多くの人々を悩ませる存在となったのです。

つまり、歯は食文化の変化に最も敏感に反応する“健康のセンサー”とも言えるでしょう。こうした背景を知ることで、今の私たちの歯の健康を見直す大きなヒントになるのです。

古代文明における歯の治療法

古代エジプトやメソポタミア、インドなどの文明では、すでに歯の痛みや治療についての記録が残っています。たとえばエジプトのパピルスには、歯の痛みに対する“薬草療法”や“お香を焚いて虫を追い出す”といった方法が紹介されています。これを見ると、「虫歯=虫が歯の中にいる」という考え方が当時からあったことがわかります。

古代ギリシャの哲学者アリストテレスや医師ヒポクラテスも、歯の痛みについて書き残しており、鉄の器具を使って虫歯を削るような描写も出てきます。もちろん、現代のような麻酔はありませんから、治療はかなり痛みを伴うものだったでしょう。

さらに興味深いのは、古代中国でも歯科治療が行われていたという事実です。漢方薬による歯痛の治療や、木製の義歯が使われていたという記録もあります。文化や地域が違っても、「歯の痛みは我慢できないもの」だったのは世界共通だったのかもしれません。

歯科衛生士の目線で見ると、これらの古代の知恵や工夫は、現代の歯科医療の原点と言えるかもしれません。科学が進歩した現代でも、痛みをやわらげ、歯を守るという思いは、ずっと変わっていないのです。

虫歯治療の進化の歴史

虫歯治療と一口に言っても、今のように快適な治療が受けられるようになったのは本当に最近のこと。かつては、「虫歯=抜くしかない」「治療=激痛を伴うもの」という時代が長く続いていたのです。歯科衛生士として患者さんと接していると、「昔は歯医者が怖かった…」と語る年配の方も少なくありません。

昔の虫歯治療は、まさに“拷問”のようなものでした。麻酔が発達していない時代には、虫歯を削るのも抜くのもすべて“無麻酔”で行われていました。歯を削るドリルは手回し式で、ギリギリという音と共に激痛が走る…。想像するだけで背筋がぞくっとしますよね。

しかし、20世紀に入ると、麻酔薬の進歩や電動ドリルの登場により、歯科治療は飛躍的に快適になりました。さらに、レーザー治療やエアアブレージョンといった新しい技術も登場し、「削らずに治す」治療法が広がりを見せています。

また、治療の考え方そのものも変化しました。かつては「痛くなってから歯医者へ行く」のが当たり前でしたが、今では「予防のために定期検診へ行く」がスタンダードに。これは、歯科衛生士が“予防のプロ”として活躍する時代になったことを意味します。

私たちの仕事は、虫歯を「治す」のではなく「予防する」。その価値が、これからますます重要になると感じています。

歯科器具の進歩

歯科治療を支える“器具”の進化も、虫歯治療の質を大きく変えてきました。昔の治療器具は、今見るとまるで拷問器具のようなものばかり。大きくて重たく、精度も悪く、何より痛みを伴うものでした。

ところが現代では、技術の進歩により、治療器具は「小さく」「軽く」「静か」に進化しました。例えば、電動タービンはわずかな振動で歯を削ることができ、患者さんへの負担を最小限に抑えることができます。また、拡大鏡やマイクロスコープの導入により、目に見えないレベルでの精密な治療が可能になりました。

さらに、デジタル化も進んでいます。歯型の採取も、以前は粘土のような材料を口いっぱいに入れて固める必要がありましたが、今では3Dスキャナーで口腔内を撮影するだけ。時間も短く、患者さんにとっても圧倒的に快適です。

こうした器具の進化によって、治療の精度が上がるだけでなく、私たち歯科衛生士のケアの質も向上しています。例えば、プラークの染め出しや歯石の除去に使う超音波スケーラーなども、以前に比べてより安全かつ効率的に使用できるようになりました。

歯科医療の進化は止まりません。これからの器具開発にも、大きな期待が寄せられています。

近代の無痛治療と予防歯科

現代の歯科治療は「無痛」が当たり前になりつつあります。歯科医院に行くのが苦手だった人たちも、「最近の治療は全然痛くなかった!」と驚くほど。これは、麻酔技術だけでなく、診療スタイルそのものが「予防重視」に変化してきたからです。

無痛治療を実現するための技術としては、電動注射器による麻酔、レーザー治療などがあります。これらの治療法は、歯へのダメージも少なく、患者のストレスを大きく軽減することができるのです。

さらに近年は、虫歯になる前の段階で「予防」することの重要性が強調されるようになりました。定期的なクリーニング、シーラント処置、フッ素塗布、食生活指導など、虫歯を“つくらない”ためのアプローチが主流になっています。

私たち歯科衛生士の役割も、まさにこの「予防歯科」の中心にあります。一人ひとりのライフスタイルやリスクに応じた指導を行い、虫歯や歯周病から守るサポートをしていく。これが、現代の歯科医療のスタンダードなのです。

今や、「歯科医院は痛みを取る場所」ではなく、「健康な歯を守る場所」へとシフトしています。患者さんとともに、そんな意識の変化をつくっていくことが、私たちの使命です。

まとめ:虫歯の歴史から学ぶ、歯の大切さ

虫歯の歴史をたどると、人類の食生活や医療技術、文化の変遷が浮き彫りになります。永久歯という言葉には「一生使い続ける歯を大切にしてほしい」という願いが込められ、古代から現代にかけて虫歯の理解と治療法は大きく進化してきました。

「虫が歯を食べている」と信じられていた時代から、科学的に虫歯の原因が解明され、痛みのない治療や予防中心の歯科医療へと変わっていったのです。私たち歯科衛生士は、この長い歴史を踏まえた上で、患者さんの口腔健康を守るために日々奮闘しています。

過去を知ることで、今できること、そしてこれからの歯の未来が見えてきます。虫歯は予防できる病気。だからこそ、毎日のケアと定期的なプロケアで、一生自分の歯と付き合えるようにしていきましょう。