2025.08.04コラム

子供の歯列不正が増えている理由とは? 前編。

こんにちは、大阪市中央区心斎橋駅から徒歩1分の西村歯科心斎橋診療所、院長の秦です。

本コラムでは近年急増している子供の歯並び異常について書きたいと思います。

目次

はじめに:子供の歯並びの悩みが急増中

歯並びが良くない=歯列不正とは?

歯列不正とは、歯が正しく並ばず、噛み合わせがずれている状態を指します。代表的なものには、出っ歯、受け口、開咬(前歯が閉じない)、叢生(歯が重なって生える)などがあります。一見、美容的な問題と思われがちですが、実は健康面にも深く関係しており、食べ物をしっかり噛めない、発音が不明瞭になる、虫歯や歯周病になりやすいなどの問題が生じることもあります。

特に乳歯から永久歯に生え変わる時期は、顎の発育と連動して歯並びが決まる重要な時期。ところが、近年ではこの大切な発育段階で歯列不正が顕著に増加しており、多くの親が心配を抱えています。

統計から見る歯列不正の増加

実際に日本小児歯科学会の調査によれば、近年の子どもたちの約7割に何らかの歯列不正が見られると報告されています。昭和の時代では半数以下だった割合が、ここ数十年で急激に上昇している背景には、現代の生活習慣や育児環境の変化が大きく影響していると考えられています。

特に都市部では顕著で、柔らかい食生活、姿勢の悪化、口呼吸の増加、そして乳児期の道具(哺乳瓶・おしゃぶり)の使い方など、多くの要因が複合的に関わっています。

歯列不正の主な原因

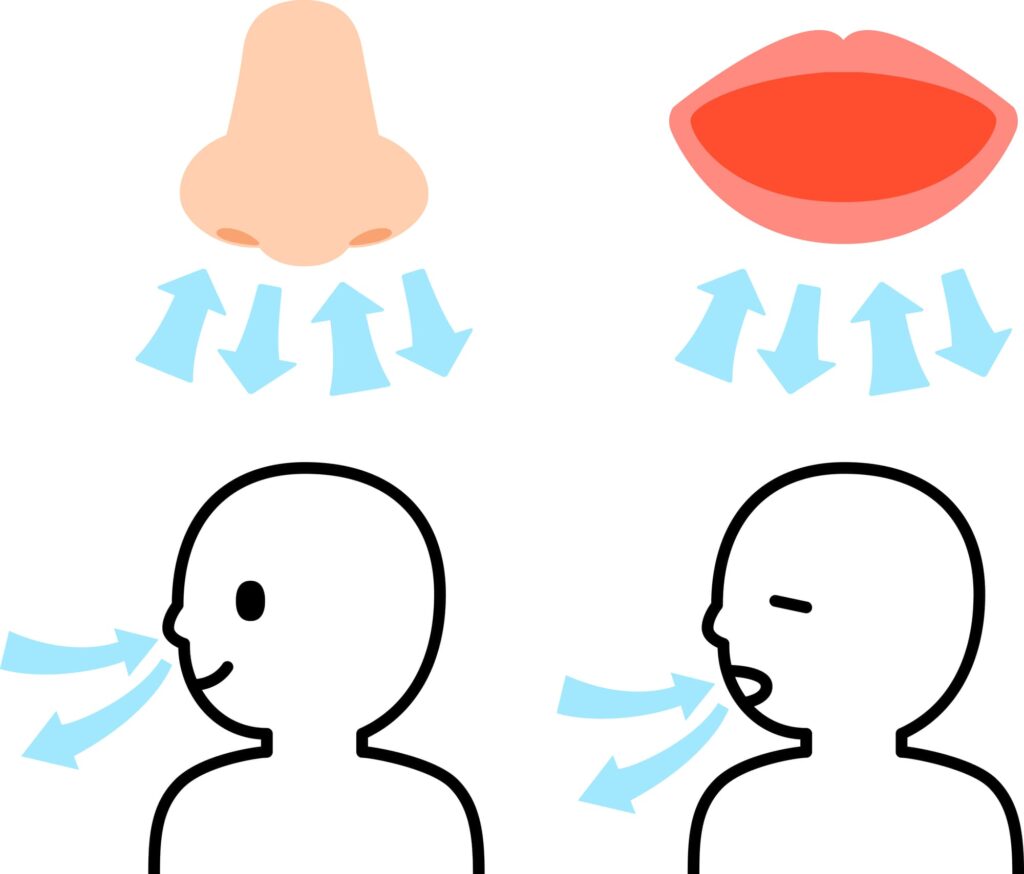

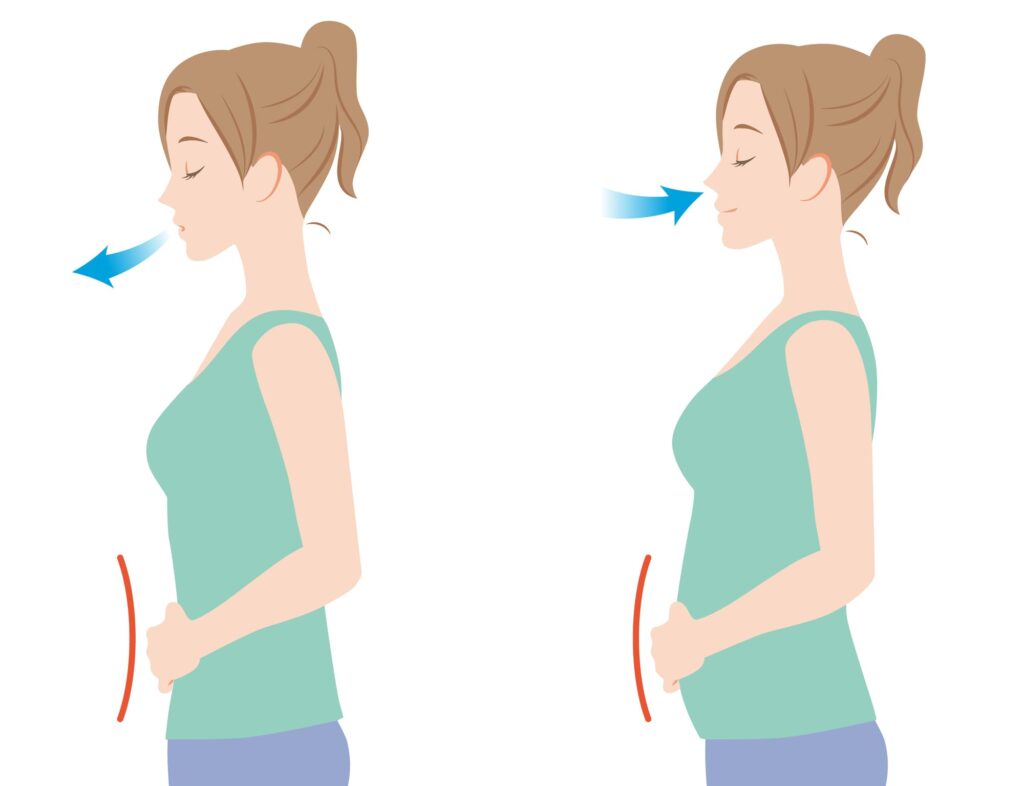

呼吸の問題と口呼吸の影響

呼吸と歯並びの関係は意外と知られていませんが、実は非常に密接に関係しています。人間は本来、鼻で呼吸する生き物です。しかし現代の子どもたちはアレルギー性鼻炎や風邪などで鼻呼吸がしづらくなり、常時口呼吸をしている子が増えています。

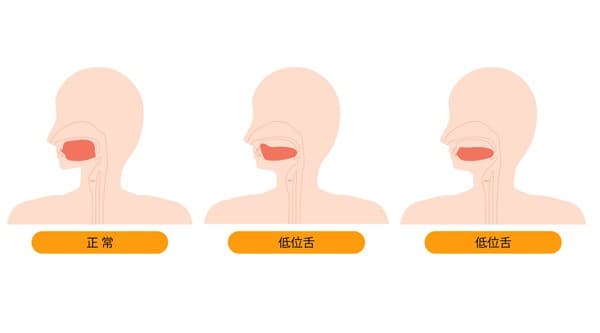

口呼吸は、舌の位置が下がり、顎の発育を妨げる一因となります。本来、舌は上顎に吸い付くように位置しており、この舌の圧力が上顎の広がりを促します。しかし口呼吸では舌が常に下がったままになり、顎が細く狭くなってしまうのです。

また、口が常に開いていることで唇や頬の筋力も低下し、さらに歯列が乱れやすくなります。歯は周囲の筋肉バランスによって位置が安定するため、呼吸方法ひとつで歯並びは大きく左右されてしまうのです。

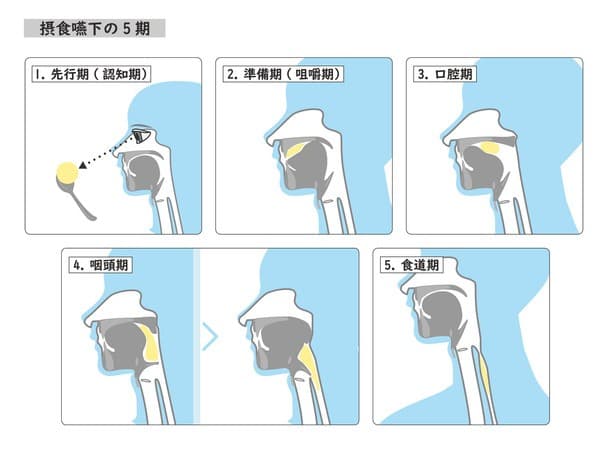

嚥下(飲み込み)機能の乱れ

嚥下、つまり食べ物や唾液を飲み込む動作にも大きな意味があります。正しい嚥下では、舌が上顎にしっかりとつき、奥から前へと押し出すようにして飲み込みます。しかし、現代の子どもたちの多くは「異常嚥下」と呼ばれる、舌を前に押し出す癖がついてしまっているのです。

これは主に、柔らかい食事や過度に長い哺乳瓶の使用、おしゃぶりなどが原因で、舌の動きや筋肉が未発達のまま固定されてしまうことで起こります。

この異常嚥下のまま成長すると、前歯を舌で押し出すために出っ歯になったり、開咬になったりする可能性が高くなります。

また、嚥下は1日に600〜1000回も行われる自然な動作です。それだけ頻繁に誤った動作が繰り返されれば、当然歯や顎にも悪影響が出てくるのです。つまり嚥下は、歯並びを形づくる「無意識の癖」と言っても過言ではありません。

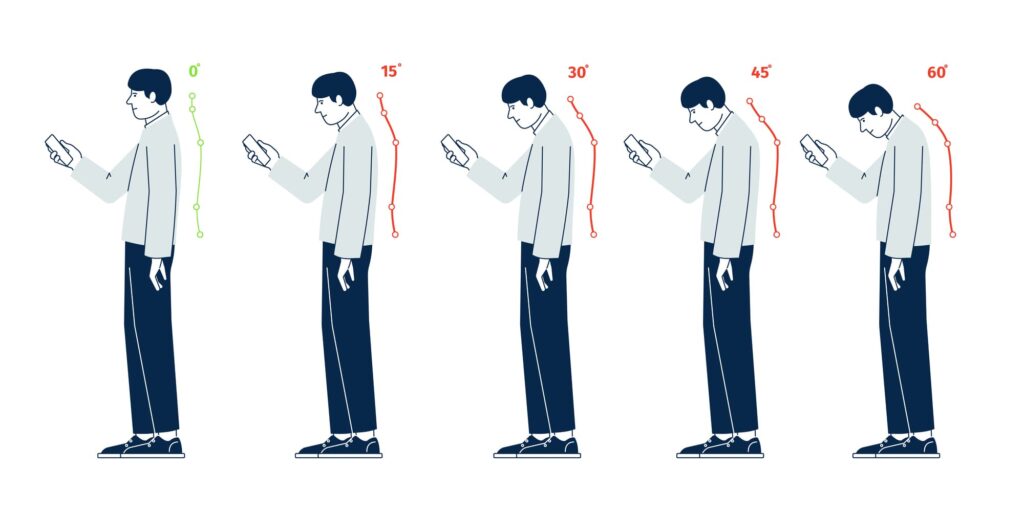

姿勢の悪さと顎の発達への影響

スマホやタブレットの普及によって、猫背や前傾姿勢が子どもたちの間でも深刻な問題になっています。実はこの姿勢の悪さも、歯並びに直結しているのです。どういうことかというと、猫背になると頭の位置が前に出て、首が傾き、顎が引けた状態になります。この姿勢では舌が正しい位置に収まりづらくなり、呼吸も浅くなって口呼吸へとつながります。

また、姿勢が悪いことで上顎・下顎が前後左右にずれやすくなり、成長途中の骨格が歪んだまま固定される恐れがあります。これが歯列不正の土台となるのです。

姿勢は見た目だけでなく、顎や舌、首、そして呼吸全体に影響を与える重要なファクター。骨格の成長が活発な子どもにとっては、何気ない「座り方」や「寝方」も将来の歯並びに関わってくるのです。

乳児期の育児道具が与える影響(哺乳瓶・おしゃぶりなど)

乳児期に使われる哺乳瓶やおしゃぶりも、歯列不正に関係しています。特に、長期間にわたる使用や、適切でない使い方を続けると、舌や口周りの筋肉の発達を妨げることになります。

哺乳瓶からのミルクの吸い方は、母乳と比べると舌や顎をあまり使わずに飲めてしまうため、筋肉の鍛錬になりません。母乳の場合は赤ちゃんが自分の力で吸い出す必要があり、その際に舌の動きや口輪筋が鍛えられるのです。

また、おしゃぶりも便利な育児アイテムですが、長期間くわえさせ続けると舌の位置が下がったままになり、口呼吸の癖がついたり、前歯を押し出したりといった影響が現れます。

つまり、育児道具は使い方次第で味方にも敵にもなるということ。正しいタイミングと方法で使うことが、子どもの健やかな歯並びのためには欠かせません。

本来の正常な成長とは?

鼻呼吸の重要性と正しい呼吸法

鼻呼吸は、歯並びにとっても非常に重要な役割を果たします。人間は本来、鼻から息を吸い、吐くことで空気を浄化・加湿し、健康な身体環境を保つようにできています。これにより口内の乾燥も防がれ、虫歯や歯周病のリスクも低減されます。

一方で、口呼吸が習慣化すると、舌の位置が下がり、本来上顎に広がるべき力が働かず、顎が狭くなってしまいます。結果として、歯が並ぶスペースが不足し、叢生や出っ歯といった歯列不正を引き起こすのです。

また、鼻呼吸は顔貌形成にも良い影響を与えます。舌が正しい位置にあり、唇をしっかり閉じた状態で過ごすことにより、顎の発達が促進され、バランスの取れた顔立ちになります。逆に口呼吸の習慣が続くと、いわゆる「アデノイド顔貌」と呼ばれる、顔の中部が沈んだような印象の顔になりやすいのです。

鼻呼吸を習慣化させるためには、まず鼻の通りを良くすることが大切です。アレルギー性鼻炎や扁桃肥大などがある場合は、耳鼻科での診察が必要です。家庭でも鼻を使う意識づけをすることで、少しずつ正しい呼吸を取り戻せます。

正しい嚥下と舌の位置

舌の位置が低いまま飲み込みを行うと、前歯に無理な力が加わり、出っ歯や開咬の原因になります。正しい嚥下は、舌先が上顎のスポットと呼ばれる部分(前歯の裏の膨らんだ部分)に軽く触れた状態で、舌全体が上に吸い上げられ、喉の奥で飲み込む形になります。

この舌の正しい使い方は、発育段階の子どもにとって極めて重要です。1日に何百回も繰り返される動作だからこそ、誤った舌使いが習慣化すれば、骨格の成長に悪影響を与えてしまうのです。

舌の正しい位置は「MFT(口腔筋機能療法)」と呼ばれる訓練で学ぶことができます。小児歯科では専門的な指導を行っているところもあり、自宅でできる簡単なトレーニングメニューも紹介されています。

例えば、「スポットタッチ」練習や、「ガムを使った舌の位置確認」など、遊び感覚で取り入れることが可能です。舌の位置を整えることで、歯列全体の安定にもつながり、長期的な矯正の必要が減る可能性もあるのです。

体の軸を整える正しい姿勢とは?

私たちの体はすべてが連動しています。姿勢が悪くなると、背骨や骨盤だけでなく、顎の位置や顔の筋肉にも影響が出てきます。特に食事中や学習時に前のめりになりやすい子どもたちは、慢性的に顎が引けた姿勢になりやすく、これが歯列や咬合の形成に悪影響を与えます。

正しい姿勢とは、頭が背骨の延長線上に乗り、肩はリラックスし、顎が軽く引けた状態を指します。このとき、舌は自然と上顎に付き、鼻呼吸がしやすくなります。この姿勢を日常生活でキープすることが、顎の正しい成長をサポートするのです。

日常生活で気をつけたいポイントは以下の通りです:

・椅子に座るときは、足裏が地面につくようにする

・食事中はテーブルと体の距離を保ち、前傾になりすぎない

・スマホやタブレットの使用は時間を決める

・寝るときは仰向けが基本(うつ伏せ寝はNG)

また、家庭でできる姿勢矯正エクササイズも効果的です。バランスボールに座る、体幹トレーニングをするなど、遊び感覚で取り入れることがポイントです。

続きは後編で!