2025.06.18コラム

【歯科衛生士の本音】なぜ定期検診に来てほしい?プロが語る、お口の健康を守るための〇〇とは

「歯医者は痛くなってから行くところ」そんなイメージを持っていませんか?

実際、私たち歯科衛生士が日々感じているのは、「痛くなる前にこそ来てほしい」という強い思いです。

歯科検診とは、歯やお口の中の健康を守るための大切な“予防の扉”です。早期発見・早期治療はもちろんのこと、それ以上に「悪くならないためのチェック」が主な目的になります。

トレーニングを積んだ歯科衛生士の視点から、検診の現場では患者さんご自身では気づかない、小さな変化や兆候を多く発見できます。それは虫歯の始まりであったり、歯周病のサインかもしれません。ご本人に痛みがなくても、プロの目には明らかな“警告灯”が見えていることもあります。

また、歯科医院によって検診内容は様々ですが、私たちの医院では細やかな検査と丁寧な説明を大切にしており、どんな検査をして、どこに注目しているのか、ぜひ知っておいていただきたいポイントを今回は西村歯科心斎橋診療所で勤務しております口腔衛生部の叶より詳しくご紹介します。

目次

歯科検診とは?歯の定期検診の意味

歯科検診は、いわば「お口の健康診断」です。虫歯の有無や歯周病だけでなく、噛み合わせや顎関節、お口の中全体の異常を早期に発見するための大切な検査です。

医科の健康診断と違い、歯科検診では自覚症状のない“静かに進行する病気”を見つけることができます。たとえば、初期の虫歯や歯周病は痛みを伴わず、本人は気づかないまま進行していくのが特徴です。痛みが出たときには、すでに深刻な状態になっている場合があります。

また、定期的な検診は虫歯を未然に防ぐだけではなく、全身の健康を守る第一歩にもなります。最近の研究では、歯周病と糖尿病や心疾患、早産などの全身疾患との関連性が明らかになってきています。つまり、お口の中だけでなく、身体全体の健康にまで影響を与えています。

歯科検診を受けることで、「今の状態」と「今後起こりうるリスク」を知ることができ、予防歯科が主流となった現代において、検診はもはや“おまけ”ではなく、“必要不可欠な習慣”と言えます。

歯科検診の基本的な流れと内容

では実際に、私たちの歯科医院で行っている歯科検診の内容をご紹介します。丁寧かつ詳細にチェックを行っています。

①口腔がん(キャンサースクリーニング)

まず最も重要な検査の一つが、「口腔がんスクリーニング」です。口腔がんは舌や頬、歯ぐきなど口の中の粘膜にできるがんで、発見が遅れると命に関わることもある恐ろしい病気です。

しかし、初期の口腔がんは見た目が普通の炎症と似ているため、気づかれにくいのが現状です。痛みが出にくい場合も多く、患者さん自身が「これは口内炎かな」と思って放置してしまうことも多い病気です。

私たちはお口の中の粘膜や舌の裏側、頬の内側まで、くまなくチェックし不自然な白斑や赤斑、しこり、ただれなどの異常がないかを確認します。早期に見つければ治療の選択肢も広がり、後遺症も少なく済む可能性が高まります。

②虫歯・歯や被せ物の破折や脱離のチェック

続いて、虫歯の有無や、歯そのもの・詰め物・被せ物が壊れていないか、外れていないかをチェックします。

虫歯は「目に見える穴」だけが問題ではありません。歯と詰め物の隙間にできた二次虫歯は、外から見えにくく発見が遅れることがあります。

定期的にレントゲン撮影をしたり、小さなトラブルも見逃さず、早期に修復や再治療を行うことで、歯を守ることができるかもしれません。

③歯周病精密検査

歯周病は「歯ぐきの病気」と思われがちですが、実際には歯を支える骨を溶かす慢性疾患です。初期は出血や軽い腫れだけで、自覚症状がほとんどないため、検診での発見が非常に重要です。

当院では、歯ぐきの深さ(ポケット検査)、出血の有無、排膿の有無、歯石の付着、歯の動揺度などを詳しくチェックし、進行度を把握します。

この検査によって歯周病のリスクが明らかになり、今後の治療方針やセルフケア方法を的確に指導できます。

④噛み合わせのチェック

噛み合わせは見落とされがちなポイントですが、実は全身のバランスや姿勢、肩こり、頭痛などにも影響を及ぼします。

歯の接触関係や、左右のバランス、噛む力の偏りなどをチェックし、過度な力がかかっている場所があれば、早期に対処することで歯の摩耗や破折をある程度防ぐことができます。

⑤クレンチング・フレミタスの確認

歯を無意識に噛みしめたり、ギリギリとこすり合わせたりする「クレンチング」や「ブラキシズム(歯ぎしり)」は、想像以上に歯や顎、筋肉に大きなダメージを与える原因となります。また「フレミタス」と呼ばれる歯のわずかな振動や揺れを検知することで、過度な咬合力がかかっている場所を特定することができます。

クレンチングはストレスと密接に関係しており、就寝中や仕事中など、本人が気づかないうちに行っていることが多く、これを放置しておくと、歯のひび割れ、破折、顎関節症、肩こり、頭痛などさまざまな不定愁訴の原因になることもあります。

当院ではこのチェックを行い、必要に応じてナイトガード(マウスピース)による保護や、生活習慣の見直しを提案しています。これは単に「歯を守る」だけでなく、患者さんのQOL(生活の質)向上にもつながる大切な検査です。

⑥歯の動揺度

歯の「グラつき(動揺)」は歯周病が進行している証拠かもしれません。正常な歯でもわずかに動くことはありますが、許容範囲を超えて揺れる歯は、歯ぐきや骨に異常があるサインです。

この動揺度検査では、歯を上下左右に軽く揺らして、その反応を細かくチェックします。動揺の程度を段階的に評価し、今後の治療の必要性などを確認します。

また、歯が動いているということは、噛み合わせのバランスが崩れている可能性もあるため、単なる歯周病だけでなく、咬合や生活習慣全体を見直すきっかけにもなります。

検診でこのような早期兆候を発見できれば、適切な処置を施し、歯を失わずに済むケースも多くあります。だからこそ、小さなグラつきにも注目することが大切です。

⑦顎関節の異常検査

顎がカクカク鳴る、口が大きく開かない、開けると痛いなど、そんな症状がある方は顎関節症(がくかんせつしょう)の可能性があります。現代人に増えているこの疾患は、姿勢の悪化やストレス、噛み合わせのズレなど様々な要因から引き起こされます。

当院では、顎関節の動きや痛みの有無、音の発生、開口量などを細かく検査します。顎関節の異常は放置すると、慢性的な頭痛、肩こり、首の痛みへと発展する可能性があり、日常生活に支障をきたすことも。

早期に異常を見つけることができれば、マウスピース治療や咬合調整、生活指導などによって症状を改善させることができる場合があります。検診で「なんとなく変だな」と感じたら、我慢せずに相談してください。

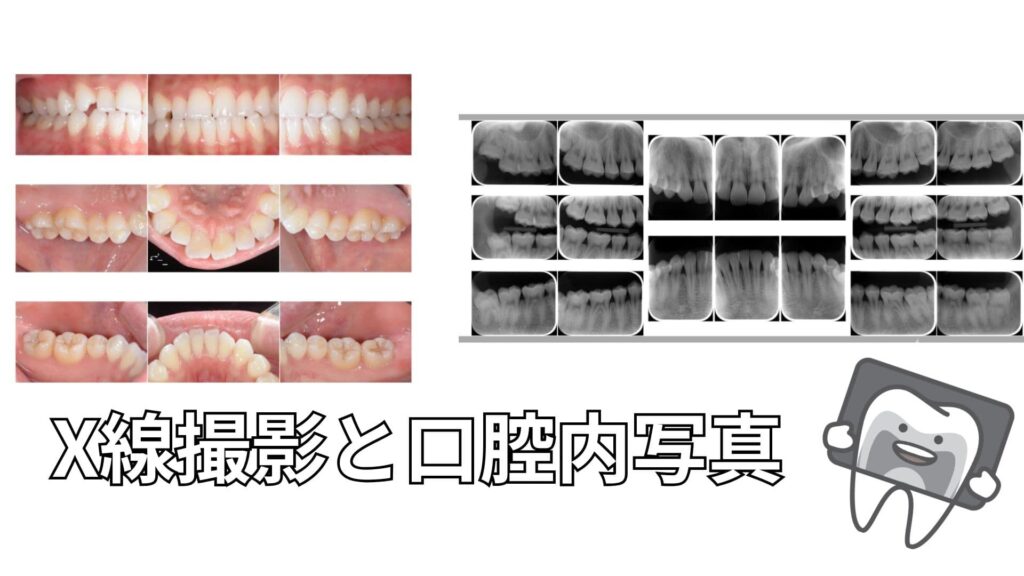

X線撮影と口腔内写真の活用

検診の精度を高めるために欠かせないのが、X線撮影と口腔内写真の記録です。これらは肉眼では見えない部分のトラブルを発見し、経過を観察するうえで非常に重要な役割を果たします。

X線撮影では、歯と歯の間や歯の根、骨の状態などを詳細に確認できます。たとえば、見えない場所にある虫歯、歯周病による骨の吸収、根の先の病変などが一目でわかります。

また、口腔内写真を定期的に撮影しておくことで、見た目の変化を記録として残すことができるため、患者さん自身も「どこが変わったのか」「何が悪化しているのか」が一目でわかります。

このような視覚的な情報は、患者さんの理解を深め、モチベーションを高めるうえでも非常に有効です。

歯科衛生士の目線から見た検診の意義

歯科衛生士の立場から、定期的な歯科検診こそが「最もコスパの良い医療」だと断言できます。なぜなら、私たちは毎日の業務の中で「もっと早く来てくれたら…」と感じる場面に何度も出くわしているからです。

たとえば、初期の虫歯や軽度の歯周病であれば、削らずに済んだり、簡単なクリーニングで済んだりするケースが少なくありません。ところが、痛みや腫れが出てから来院された場合、すでに神経まで進行していたり、抜歯が必要な状態になっていることもあります。

検診では、患者さんの口腔内の小さな変化や、普段気にしない些細なクセ(片側でしか噛まない、歯ぎしりなど)にも注目しています。ときには、患者さん自身すら気づいていなかった不調の兆し発見し、「そんなことまで分かるんですね!」と驚かれることもあります。

私たち歯科衛生士は、治療ではなく“未然に防ぐ”ことに力を注いでいるプロフェッショナルです。歯科検診は、その第一歩であり、患者さんと私たちの信頼関係を築く場でもあります。

歯科検診の頻度とタイミング

「どれくらいのペースで通えばいいの?」という質問は非常に多いです。結論から言うと、3〜6ヶ月に1回の検診が理想的です。

なぜなら、歯垢や歯石は毎日のブラッシングだけでは完全に除去できず、数ヶ月で再び溜まってくるからです。特に歯石は一度付着すると自分では取れず、放置すると歯周病の原因菌の温床となります。

年齢やお口の状態によっても理想の検診頻度は異なりますが、たとえば、以下のような目安があります。

・健康な成人:半年に1回

・虫歯や歯周病のリスクが高い人:1〜3ヶ月に1回

・高齢者や入れ歯を使っている方:3ヶ月〜4ヶ月に1回

・妊婦さんや育児中の方:妊娠中、出産前後に1回ずつ

また、歯並びが変化する小児期や、ホルモンバランスが影響する思春期、妊娠期、更年期などは特に注意が必要です。

検診のたびに状態を記録しておけば、いつ、どこに問題が出やすいのか把握しやすくなり、長期的に見て大きな予防効果が得られます。

歯科検診から始まる「予防歯科」の第一歩

「歯が悪くなったら治せばいい」という考え方は、もはや過去のものです。今や主流となっているのは、悪くならないように守る“予防歯科”という考え方です。

歯科検診は、予防歯科の入り口です。定期的にプロの目で状態をチェックし、必要なクリーニングや生活指導を受けることで、虫歯や歯周病の発症リスクを大幅に減らすことができます。

また、初期の虫歯や歯周病であれば、削ったり抜いたりすることなく、フッ素塗布やブラッシング指導だけで進行を止めることが可能な場合もあります。つまり、「治療」ではなく「予防」で済むなら、その方がずっと簡単で負担も少ないのです。

何より大切なのは、自分の歯で一生過ごすことの価値を知ること。歯を一本失うだけで、噛み合わせや発音、食事の楽しみ、表情など、人生の質が大きく変わってしまいます。

歯科検診は、その未来を守る第一歩。今日からできる“自分投資”として、もっと前向きに受け止めてみませんか?

当院のご予約はこちらから