2025.06.16コラム

歯を抜くときは慎重に!

大阪市中央区心斎橋駅から徒歩1分の西村歯科心斎橋診療所(心斎橋インプラントセンター併設)、院長の秦です。

自分の歯を抜かないといけないことは人生において悲しい出来事ですよね。

他の歯を守るために親知らずを抜くこととは随分気持ちが違います。

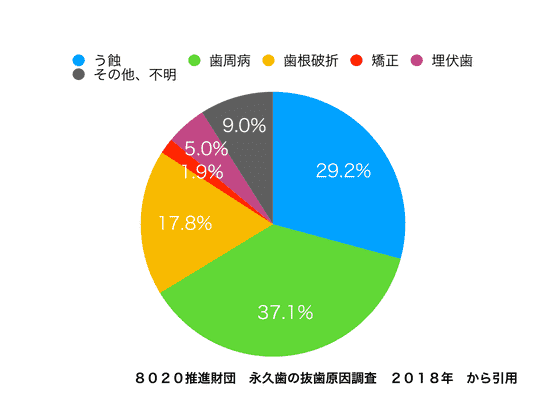

歯を抜かないといけない原因としては歯周病が最も多く、次に虫歯、歯根破折の順に多くなっております。(8020推進財団 永久歯の抜歯原因調査 2018年から引用)

抜歯になり歯がなくなった後は、インプラント、ブリッジ、入れ歯の選択肢がありますが、特にインプラントを考えている場合は抜歯と丁寧しないといけません。

しかし、ブリッジにするから、入れ歯にするからと抜歯は乱暴にしてはいけません。

目次

1.インプラント治療の成功を左右する「抜歯」の重要性

治療において「抜歯」は、治療の準備段階として非常に重要な工程です。

一般的には、「歯を抜くだけ」と軽く考えられがちですが、実はこの段階での処置が、その後のインプラント治療の成否を大きく左右します。

特に、乱暴な抜歯によって周囲の骨が大きく失われてしまうと、インプラントをしっかりと支える骨の「土台」が不足してしまうのです。

当院では、インプラント治療を専門にしているからこそ、抜歯の一つひとつにも細心の注意を払っています。

抜歯は「ただ歯を抜く」行為ではなく、「未来のインプラント成功を見据えた大切な準備作業」として考えております。

このコラムでは、インプラント治療をご検討されている皆さまに向けて、抜歯に関する正しい知識と注意点をわかりやすくお伝えしてまいります。

2. 抜歯が骨に与える影響とは?

歯は、歯肉に支えられいるのではなく、顎の骨(歯槽骨)にしっかりと支えられてしっかり噛めるのです。

そのため、歯を抜いた後にはこの支えとなる骨(歯槽骨)に大きな影響が出ます。

歯を支える歯槽骨の中には歯がある(歯根膜)が存在する骨=束状骨があります。

歯を失ったと同時に歯根膜も無くなりますので、束状骨(Bundle bone)はそれと同じように吸収して無くなります。

Van der Weijdenらの文献では骨の高さは平均1.67mm減少し、幅は3.87mm減少すると報告されています。

たったそれだけ?と思われますが、インプラントの直径は4mmですので骨の幅が4mm弱減少してしまうことは非常に大きな量になります。

なので出来るだけ骨を温存するように抜歯は丁寧にしないといけません。

特に注意したいのは、抜歯をする際に「無理な力」や「乱暴な操作」が加わってしまうことです。そうした抜歯方法では、歯を支えていた周囲の骨まで一緒に壊してしまう恐れがあります。

骨が削れたり割れたりしてしまえば、本来の骨の形を保てなくなり、後々インプラントを行う際に「骨が足りない」といった問題が生じやすくなるのです。

また、抜歯による外傷が大きいと、治癒までの期間も長引き、感染リスクも高まる場合があります。つまり、抜歯はただの前処置ではなく、骨や歯肉の将来的な健康にも関わる非常に繊細な作業なのです。

3. なぜ「丁寧な抜歯」が求められるのか

丁寧な抜歯とは、必要以上に周囲の組織を傷つけず、歯だけを慎重に取り除く抜歯方法のことです。

特にインプラント治療を見据えている場合は、この“丁寧さ”が成功のカギを握るといっても過言ではありません。

なぜなら、抜歯時に骨が壊れてしまうと、インプラントを埋め込むための骨の幅、高さなどの量が不足します。

そうなると追加の骨造成手術(GBR)が必要になる可能性が高まるからです。この手術には時間も費用もかかり、患者さまのご負担が大きくなってしまいます。

一方で、丁寧な抜歯によって骨の形をできるだけそのまま維持することができれば、そのままインプラントを行う、あるいは最小限の骨造成処置で済むこともあります。

当院では、患者さま一人ひとりのお口の状態に応じた最適な方法で、歯槽骨を守るよう慎重に抜歯を行っております。

4. 抜歯後に起こる「歯槽骨の吸収」とは

抜歯後に必ず起こる現象として、「歯槽骨の吸収」があります。これは、歯を失ったことによりその部分の骨が刺激を失い、次第に吸収されてしまうという自然な生理的現象です。

抜歯から何も処置をせずに放置してしまうと、数ヶ月のうちに骨の幅や高さが大きく失われてしまいます。

この状態では、インプラントを入れるための十分な骨量が確保できず、難易度の高い再建治療を必要とするケースも珍しくありません。

このような骨吸収を少しでも防ぐためには、「抜歯後」に何らかの”骨の幅を温存する処置”を講じることが重要です。

次の項ではその方法について詳しくご紹介します。

5. 骨の保存が必要な理由と人工骨の役割

骨の保存が必要な最大の理由は、将来的にインプラントを計画しているからです。インプラントは、天然歯と同様にしっかりと骨の中に固定されることで安定性を得ます。そのため、骨が不足している状態ではインプラントの長期の安定に問題が出る可能性があります。

そこで登場するのが、「人工骨」を用いた”骨の幅を温存する処置”です。

抜歯後に生じた骨の空間に人工骨を充填することで、骨の幅や高さが維持されやすくなります。これにより、歯槽骨の吸収を最小限に抑え、将来的にインプラントが安全に埋入できる土台を確保できるのです。

人工骨は人体との親和性が高く、安全性にも配慮されています。

当院では症例に応じて適切な人工骨を選択し、患者さまの骨の形状と質に合わせた処置を行っております。

6. 骨の幅が足りないとどうなるのか?GBRについて

抜歯後に骨の幅や高さが大きく失われてしまうと、インプラントを「理想の位置」に埋め込むことが難しくなります。

骨が足りないことで、インプラント体が安定せず、最悪の場合は脱落のリスクもあります。

また、骨量が不足していると見た目の自然さにも影響を及ぼし、口元のバランスが崩れることも。

そのような場合に必要となるのが、「GBR(Guided Bone Regeneration)」という骨造成術です。

これは、骨の幅や高さを人工的に再建する処置で、骨の再生を促進させる専用の材料や膜を使って、足りない骨を補っていく治療法です。

GBRは非常に高度な技術を必要とするため、経験豊富な歯科医師による丁寧な計画と施術が求められます。

7. GBR(骨造成術)とは何か

GBR(骨誘導再生療法)は、骨が足りない部分に対して人工骨などを使い、新たな骨を形成させる治療法です。主に、以下のような手順で行われます。

1.骨が不足している部分を明確に確認

まずはCTなどの精密検査により、どこにどれくらいの骨が不足しているかを正確に把握します。

2.骨補填材の挿入

不足している部分に人工骨や自家骨を挿入し、骨の再生を促進します。

3.メンブレン(遮断膜)の設置

骨が形成されやすくするため、軟組織が入り込まないよう特殊な膜で保護します。

4.治癒期間を待つ

数ヶ月の間、体内で骨が自然に再生されていくのを待ちます。その間、慎重な経過観察が必要です。

GBRの成功には、患者様の全身状態や口腔衛生状態の管理も大きく関わってきます。当院では、術前・術後のケアをしっかり行い、安全で確実な治療結果を目指しております。

詳しくはコラムの”インプラント治療をしたいけど骨がない場合”を参考にしてください。

8. 抜歯後に行う骨保存処置の具体例

抜歯後に骨保存を行うことで、将来的なインプラント治療がスムーズになります。以下は、当院で実施している代表的な骨保存処置の一例です:

ソケットプリザベーション

抜歯窩(抜いた歯の跡)に人工骨を充填し、歯槽骨の吸収を抑える方法です。治癒後も骨のボリュームを維持しやすくなります。

自己血液を使った再生療法(PRF)

患者様自身の血液から得られる血小板フィブリン(PRF)を使い、創傷の治癒や骨再生を促します。感染リスクが少なく、非常に安全性の高い治療法です。

抜歯即時インプラント+人工骨補填

歯を抜いたその日にインプラントを埋入し、同時に骨補填を行う方法です。治療期間を短縮できる反面、適応症の選定が重要です。

これらの方法により、抜歯による骨の減少を最小限に抑え、インプラント治療の成功率を大幅に高めることができます。

9. 抜歯からインプラントまでのスケジュール管理

抜歯からインプラント治療までの流れは、患者さんの骨の状態やお口の環境によって異なりますが、一般的には以下のようなスケジュールとなります。

1.抜歯

必要に応じて骨保存処置(ソケットプリザベーション)を同時に行います。

2.治癒期間(2〜6ヶ月)

骨と歯肉がしっかりと治るのを待つ期間です。骨補填を行った場合は少し長めに設定されます。

3.インプラント埋入手術

治癒が確認された後、インプラントを埋め込む手術を実施します。

4.オッセオインテグレーション期間(2〜4ヶ月)

インプラント体と骨がしっかり結合するのを待ちます。

5.上部構造の装着

歯のかぶせ物を装着し、機能と見た目を回復させます。

このように、抜歯からインプラントまでには段階的な計画と十分な治癒時間が必要です。

当院では、すべての工程をわかりやすくご説明しながら、患者様と二人三脚で治療を進めてまいります。

10. 抜歯と同時に骨を守る方法

抜歯直後の処置が、その後の骨の状態を大きく左右します。そのため、「抜歯と同時に骨を守る」ことが非常に重要となります。具体的には以下のような方法を用いています:

抜歯後骨補填

歯を抜いた後に人工骨を埋め込み、骨の吸収を防ぎます。

抜歯と同時に処置することもありますが、歯の大きさ、抜歯後の骨の形によっては歯肉が治癒した後に処置をすることもあります。

これにより、抜歯窩がしっかりとした骨で満たされ、骨幅の維持が可能になります。

骨補填材+メンブレンでの覆い

人工骨の上に吸収性のメンブレンを置き、軟組織の侵入を防ぐことで、骨の再生を確実にサポートします。

審美領域では特に重要

前歯など審美性が求められる部位では、骨と同時に歯肉の形も維持することが大切です。こうした場合には、より高度な技術と繊細な処置が求められます。

まとめ

西村歯科心斎橋診療所では10年後、20年後を見据えた治療をご提案したします。

高度な治療には前準備が必要で、治療をする前に想定される様々なことを事前にご説明いたしております。

インプラント治療の歴史が長い当院だからこそ、ご提案できる治療もございます。

ご予約はwebでも承っております。